12月29日

黃岡市對面墩漢墓遺址博物館

正式對外開放

這座在漢墓遺址上建立的博物館,作為我市“興文”的重要載體,將為黃岡歷史文化名城增添新的名片,為城區(qū)精品文化旅游線路再添新景。

與歷史對話 古城歌大風(fēng)

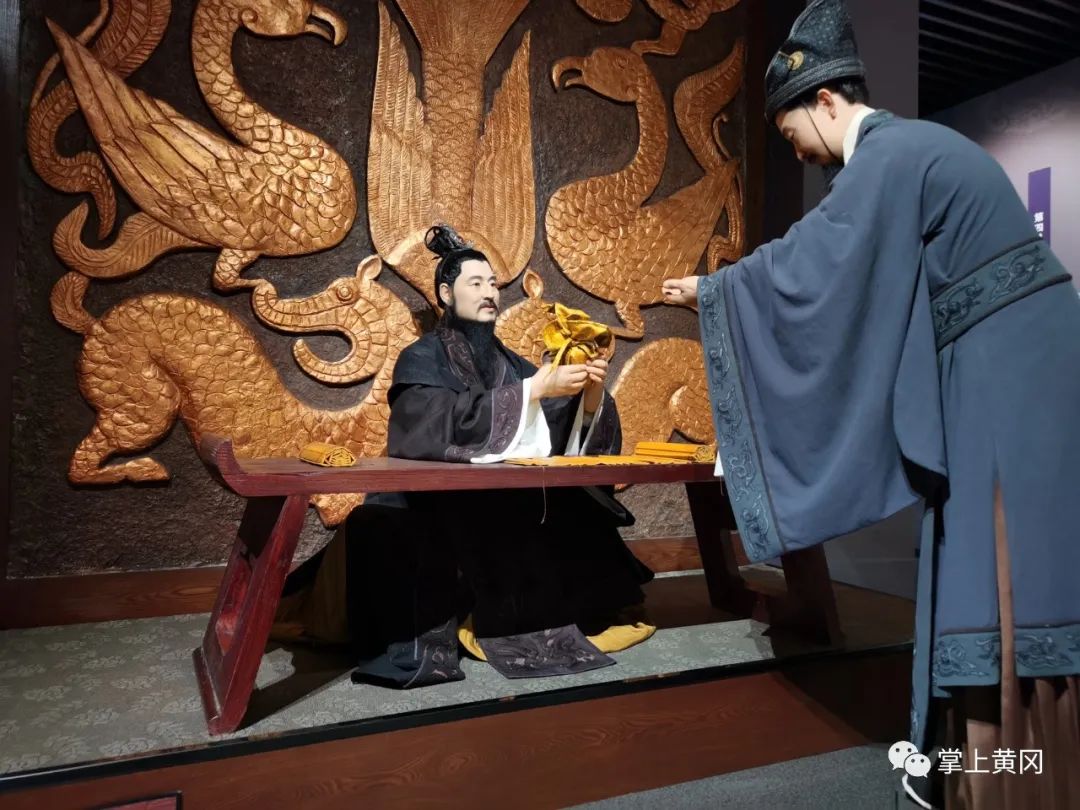

對面墩漢墓遺址博物館是市委、市政府確定的城區(qū)歷史文化遺址景觀展示項目,位于黃岡市中環(huán)路東段北側(cè),屬于黃岡城市之根的邾城遺址范圍內(nèi),以“古城歌大風(fēng)”為主題。在這里,可以站在千年前的邾城上,與歷史對話,感受大漢雄風(fēng)與民眾樂居的生活氣息。

該館自2017年8月啟動建設(shè),占地面積2890平方米,高22米,總建筑面積2002.24平方米。整體外觀為三層具有漢代文化符號及元素的仿古風(fēng)格建筑。一層為對面墩漢墓遺址和出土文物展示;二層為漢代黃岡歷史重鎮(zhèn)邾城歷史沿革介紹和出土文物展示;三層常設(shè)可承辦多主題多形式的專題展廳。每層展覽面積均為620平方米,主題展覽面積近1400平方米。

整體建筑及漢畫像磚(石)生動呼應(yīng)了對面墩漢墓遺址博物館主題。“古城”對應(yīng)千年黃州的文明歷史,隨著時代的發(fā)展,古城煥發(fā)新生機,現(xiàn)今的黃岡不僅是“魅力中國城”十佳魅力城市,還是湖北省歷史文化名城,是鄂東文化的發(fā)祥地之一,是荊楚文化、長江文明的重要組成部分。“歌”有歌頌、贊揚、贊頌的含義。在我們這片神奇的土地上自古至今發(fā)生過眾多震撼人心、在中國史上留下濃墨重彩的大型歷史事件,值得記錄、歌頌。“大風(fēng)”取于漢高祖劉邦擊破英布軍回長安,途徑故鄉(xiāng)邀集父老鄉(xiāng)親飲酒時即興豪放創(chuàng)作的《大風(fēng)歌》。

“古城歌大風(fēng)”借古喻今,歌頌了古城黃岡燦爛的歷史文化,傳達了今日黃岡的文化自信、文化自覺。與歷史對話,我們仿佛看到自漢至今,黃岡民眾安邦樂居的生活畫卷,以及開拓豪邁的精神面貌。

與文物對視 方寸覽千年

博物館里通往漢墓遺址的通道被稱為“時空隧道”。在這里,穿越千年歷史時空,我們與文物對視,所有語言都無法訴說這千年的故事,有些藏在生命里的謎底,只能和它們一起遺存在歷史的瀚海里。

“時空隧道”四周均為漢文化墓室色彩的青磚,分布刻有幾何紋、五銖錢紋、菱形紋等極富神秘色彩的畫像磚,這些畫像磚花紋均取自于對面墩漢墓的墓室青磚裝飾花紋,整個“時空隧道”也是對對面墩漢墓的室內(nèi)場景復(fù)原。

“時空隧道”中獨立展柜放置出土于黃岡城市之根邾城(禹王城)的國家一級文物——三翼龍座九連青銅燈。青銅燈通高59厘米、寬56厘米,由底座、主干、分支燈體三大部分組合而成。底座為三尊翼龍,每尊龍的尾部與相鄰的龍頸勾連,做成張腿爬行的運動狀態(tài)共同銜咬著直立的主干,使燈座富有很強的動感;直立的主干引伸出九條錯落安置的分支,滿足不同角度不同高度照明需求。青銅燈反映出漢代時期鄂東工匠高超的冶煉技術(shù),是一件實用功能和裝飾藝術(shù)完美結(jié)合的藝術(shù)精品。

穿過“時空隧道”即是對面墩漢墓的全貌。2002年11月至2003年1月,湖北省文物考古研究所與黃岡市、黃州區(qū)博物館組成聯(lián)合考古隊對該區(qū)域進行搶救性發(fā)掘,清理出距今約2000年東漢時期的土壙磚室墓三座(M1/M2/M3)。這里出土金、銅、玉、陶瓷等各類珍貴文物161件(套)。其中一號墓(M1)是禹王城遺址及周圍已發(fā)現(xiàn)發(fā)掘的漢代墓葬中保存最好、規(guī)模最大、時代最早的一座,雖然被盜,仍有出土文物161件(套),目前展廳中展出了其中部分文物。

今日看點

對面墩漢墓墓室通長11.9米,寬10.08米,兩個攢尖頂高達4.61米,占地面積126平方米,墓室磚室平地起建,平面整體呈十字型,主體結(jié)構(gòu)采用了“前堂后室”建筑布局。前堂左右兩側(cè)設(shè)分室,是存放各種用具的附室。該墓室在湖北僅此一例,是我國江南保存最好的漢代磚室結(jié)構(gòu)建筑成熟期的代表。它的發(fā)現(xiàn)發(fā)掘,對于研究黃岡漢代歷史文化具有重要學(xué)術(shù)意義,同時對于研究邾城文化、廓清古城黃州文脈,也具有重要的學(xué)術(shù)價值與現(xiàn)實意義,是一筆珍貴的歷史文化遺產(chǎn)。

對面墩M1號墓曾多次被盜,尸骨不存,無從直接得知墓主人的真實身份,只能通過發(fā)掘現(xiàn)狀、出土文物和史料對墓主人身份進行推測。通過對文獻與同時期墓葬的比較研究,可以推斷,對面墩M1墓主屬于俸祿六百石至二千石的官吏(如郡丞、縣令等),根據(jù)考古人員推測對面墩M1號墓室極有可能為東漢時期黃岡地方最高行政長官與其夫人的夫妻合葬墓,也可能為黃岡當(dāng)?shù)睾缽娛雷宕蠓饨ㄇf園主與其夫人合葬墓。

往事越千年,雖已換了人間,但從墓室建筑的特色與出土的文物,可以看出漢代工匠高超的建筑水平和藝術(shù)修養(yǎng)。

與時代對比 滄海變桑田

邾城遺址、對面墩漢墓承載的是黃岡文化,記錄著黃岡故事,體現(xiàn)了黃岡智慧,是黃岡的文化之源、文脈所系。

從文物雕飾上,可以感知創(chuàng)造者的態(tài)度。從古城遺址上,可以感受歷史文明的厚度。知古鑒今,知古明今,這些珍貴的歷史文物,傳承千年的燦爛文明足以讓我們擁有高度文化自信。

時至今日,雖然歷經(jīng)滄桑巨變,但邾城城垣仍清晰可辨,城內(nèi)及城外分布有大量的春秋、戰(zhàn)國、漢代的墓葬及水井、灰坑等遺存。經(jīng)科學(xué)發(fā)掘,出土了大量珍貴的文物,特別是青銅重器許公買銅簠、三翼龍座九連青銅燈等國家一級文物。

邾城又稱禹王城,始建于春秋。邾城之名,源于邾國。邾國是魯國的一個附屬國,戰(zhàn)國后期,楚軍北伐亡邾后,將邾國國君及臣民遷出故地,安置在今黃岡市區(qū)北郊禹王街道辦事處境內(nèi),史籍因而將此城命名為邾城。黃州邾城是邾國國都的延續(xù),黃州邾城與邾國有著一脈相承的關(guān)系。邾城被毀后,在黃州地域先后還建立過西陽城、宋城和明清黃州古城,一直延續(xù)到我們今天的黃岡。重典有載,傳承有序,邾城是我們黃岡的城市之根,人文之魂。

通過考證,到目前為止,黃岡境內(nèi)已經(jīng)發(fā)掘漢墓150余座,墓葬年代跨度從西漢到東漢約400多年間,主要分布在黃州、蘄春、麻城、團風(fēng)等地。兩漢時期政治、經(jīng)濟、文化中心在中原地區(qū),黃岡地區(qū)的經(jīng)濟、文化發(fā)展水平雖遠不及中原地區(qū),但境內(nèi)眾多考古發(fā)現(xiàn),同樣印證了大漢的繁榮昌盛。

歷史的車輪滾滾向前,滄海變桑田。如今的黃岡在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,搶抓機遇,創(chuàng)新理念,不斷推進黃岡經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。在文化傳承與發(fā)展上,更是將“興文”戰(zhàn)略擺在突出位置,擦亮黃岡文化名片,推動黃岡從文化大市向文化強市邁進。

對面墩漢墓遺址博物館的建設(shè),是市委、市政府加強黃岡歷史文化遺產(chǎn)的保護和拓展利用,提升黃岡城市形象和品位,打造城區(qū)精品文化旅游線路,助力黃岡文旅融合高質(zhì)量發(fā)展的重點工程。對面墩漢墓遺址博物館建設(shè)項目自啟動到建成,歷時3年,二期工程因各種原因進展緩慢。2020年8月23日,市委辦印發(fā)了《關(guān)于對面墩漢墓遺址博物館二期項目建設(shè)進展嚴重滯后的通報》,責(zé)令市文旅局迅速整改。為推進對面墩漢墓遺址博物館如期順利開館,市文化和旅游局倒排工期,開展“百日大會戰(zhàn)”,組織召開項目推進會6次,工作對接會10次,專家研討會5次,館長專題辦公會17次,二期建設(shè)項目15個分項全面推進,如期完成任務(wù)并確定于今日正式開館。

對面墩漢墓遺址博物館建成開館,將成為我市培養(yǎng)文博專業(yè)人才、普及文物知識、傳播文博信息、進行科學(xué)研究的重要窗口,也是展示黃岡對外交流、合作的重要場所。

來源:黃岡新媒體矩陣