第二節(jié) 春回大地 工農(nóng)掌權(quán)奏凱歌

——組建縣、鄉(xiāng)各級(jí)政權(quán)

組建縣區(qū)鄉(xiāng)村政權(quán) 1949年5月,“英山縣愛國民主政府”改為“英山縣人民民主政府”,9月改為“英山縣人民政府”,1956年1月,改為“英山縣人民委員會(huì)”。從1949年12月至1954年2月,一共召開了七屆十一次“英山縣各界人民代表會(huì)議”,1954年6月,改為“英山縣人民代表大會(huì)”,至1956年12月,共召開兩屆三次代表大會(huì)。1949年5月,全縣劃分彭畈、城廂、金鋪、石鎮(zhèn)、雷店、楊柳六個(gè)區(qū),1950年將雷店區(qū)分為紅草和雷店兩個(gè)區(qū),1951到1955年,又改為以序數(shù)命名的1—8區(qū),1956年又分別調(diào)整為:瓦前、城關(guān)、金鋪、石鎮(zhèn)、草盤、楊柳六個(gè)區(qū)。1949年7月,全縣先后建立鄉(xiāng)級(jí)行政村120個(gè),1951年改為132個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)),1956年撤并為47個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民委員會(huì)。

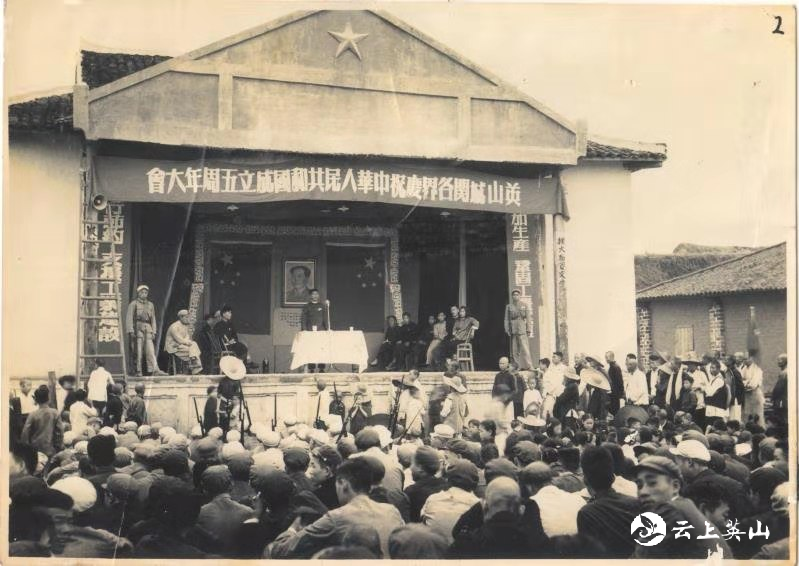

英山縣城關(guān)各界慶祝建國五周年

建立貧下中農(nóng)協(xié)會(huì) 新中國成立后,為樹立貧下中農(nóng)的階級(jí)優(yōu)勢,1950年10月至11月,全縣由下而上逐級(jí)召開農(nóng)民代表大會(huì),制定《英山縣農(nóng)民協(xié)會(huì)斗爭綱領(lǐng)》,號(hào)召全縣農(nóng)民積極投入清匪反霸、減租退押和土地改革斗爭運(yùn)動(dòng)。11月底,鄉(xiāng)以下吸收8.79萬人為農(nóng)協(xié)會(huì)員。通過各級(jí)農(nóng)民代表大會(huì),進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí),啟發(fā)革命斗志,積極付諸行動(dòng)。到1953年,各區(qū)鄉(xiāng)村普遍建立了貧下中農(nóng)協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)的建立,對(duì)鞏固基層政權(quán),維護(hù)廣大貧下中農(nóng)的利益起了重要作用。

開展土地改革 1950年冬,縣委在農(nóng)村進(jìn)行土改試點(diǎn)工作,組織1500多名干部分60個(gè)工作隊(duì),全縣分期分批開展土改運(yùn)動(dòng)。1952至1953年,完成土改和復(fù)查。土改復(fù)查后英山縣社會(huì)各階級(jí)人口構(gòu)成:貧雇農(nóng)54.8%,中農(nóng)32.8%,富農(nóng)3.2%,地主5.71%,其它人口3.41%。

1950年《中華人民共和國土地改革法》頒布以前,以耕地、山林、塘堰為主的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料全屬私有。以耕地為例,地主占有全縣耕地的55.4%;全縣人均占有耕地面積:地主7.75畝,富農(nóng)3.92畝,中農(nóng)0.52畝,貧雇農(nóng)0.33畝。土地改革沒收地主的全部土地、山林分給農(nóng)民后,政府發(fā)給《耕地、山林、宅基所有證》,全縣有25萬人分得山林。土改復(fù)查后各階級(jí)土地占有情況為:貧雇農(nóng)土地占有59.4%,人均1.16畝;中農(nóng)人口占有土地31.2%,人均1.23畝;富農(nóng)人口占有土地2.8%,人均1.19畝;地主人口占有土地3.9%,人均1.1畝;其它人口占有土地0.62%。同土地改革前相比,在土地占有量上,貧雇農(nóng)增加了44.5%,中農(nóng)增加了18%,富農(nóng)減少了12.6%,地主減少了51.5%。

通過土地改革,給貧雇農(nóng)和中農(nóng)均分配了不等的斗爭果實(shí),全縣126582名貧雇農(nóng)、40452名中農(nóng)分得田地,23891名貧雇農(nóng)、4578名中農(nóng)分得了房屋,39177名貧雇農(nóng)、1205名中農(nóng)分得了耕牛,90723名貧雇農(nóng)、2979名中農(nóng)分得了農(nóng)具,110107名貧雇農(nóng)、7332名中農(nóng)分得了余糧。

(來源:英山縣革命老區(qū)發(fā)展史編委會(huì))