( 江柳)濛濛細(xì)雨中,我來(lái)到位于湖北省英山縣草盤(pán)地鎮(zhèn)的畢昇紀(jì)念園。紀(jì)念園占地105畝,是全國(guó)唯一以畢昇為特色的主題公園。園中的畢昇紀(jì)念館收藏著眾多印刷類歷史文獻(xiàn)與印刷工具實(shí)物,是印刷文化與技術(shù)的科普教育基地。

畢昇墓坐落在園中半山腰上。沿著一百余級(jí)臺(tái)階拾級(jí)而上,眼見(jiàn)一座壘起的墳冢。墓碑上刻著:“故先考畢昇神主故先妣李氏妙音墓。”落款為畢昇的孝子孝孫,時(shí)間為皇祐四年(1052年)二月初七。墓碑原件于1990年秋在英山縣草盤(pán)地鎮(zhèn)伍桂墩村被發(fā)現(xiàn)。2019年,畢昇墓被列為全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位,墓碑為國(guó)家一級(jí)文物。

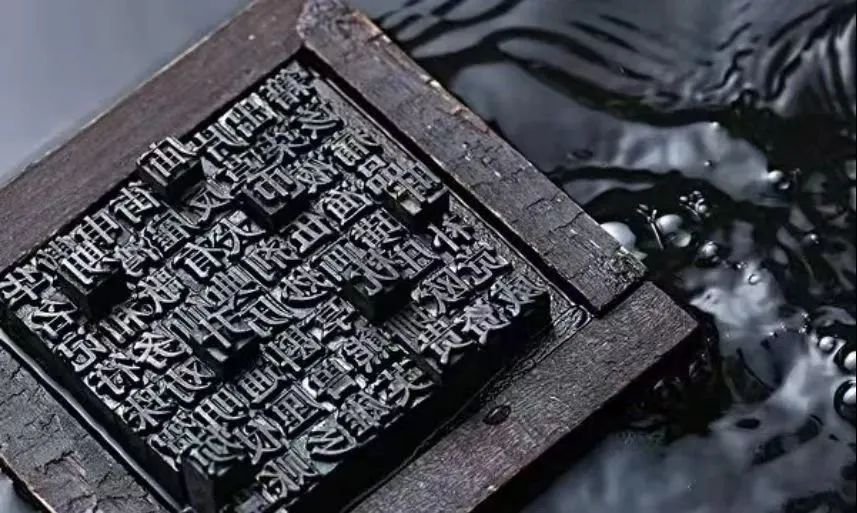

畢昇(?~1051年)出身平民。身處大別山中,卻向往著外面的繁華世界。他長(zhǎng)途跋涉,來(lái)到江南富庶之地杭州,找到一家印刷鋪,專事手工雕版印刷。他起早貪黑辛勤勞作,靠著精益求精、一絲不茍的工匠精神,逐漸成長(zhǎng)為一名精通技術(shù)業(yè)務(wù)的雕版印刷師。但他發(fā)現(xiàn),雕版最大的缺點(diǎn),是每印一本書(shū)都要重新雕一次版,效率很低,成本卻很高。他常常冥思苦索,希望找到更好的辦法。好在杭州有西湖。西湖的湖光山色激發(fā)了他創(chuàng)造的靈感。如果改用活字版,只需要雕刻一副活字,就可以排印任何書(shū)籍,活字可以反復(fù)使用。創(chuàng)新的靈感在一念之間,創(chuàng)造發(fā)明的過(guò)程卻需要承受千萬(wàn)次的失敗與試驗(yàn)。最終,畢昇發(fā)明了一套完整的活字版工藝技術(shù),使印刷術(shù)由費(fèi)工費(fèi)時(shí)的雕刻印刷進(jìn)入高效率的活字印刷時(shí)代。

四十多年后,沈括在《夢(mèng)溪筆談》中寫(xiě)道:“慶歷中有布衣畢昇,又為活板。其法:用膠泥刻字,薄如錢(qián)唇,每字為一印,火燒令堅(jiān)。先設(shè)一鐵板,其上以松脂、蠟和紙灰之類冒之。欲印,則以一鐵范置鐵板上,乃密布字印,滿鐵范為一板,持就火煬之。藥稍镕,則以一平板按其面,則字平如砥。”這是歷史上關(guān)于畢昇和活字印刷的僅有記載。中國(guó)古代四大發(fā)明之一,在這里留下了筆墨實(shí)證。從此,國(guó)子監(jiān)刻本中的經(jīng)史子集,開(kāi)始以幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)流向民間。知識(shí)不再是秘藏于朱門(mén)高墻的禁臠,而是化作萬(wàn)千寒士階前苦讀的星星燈火。

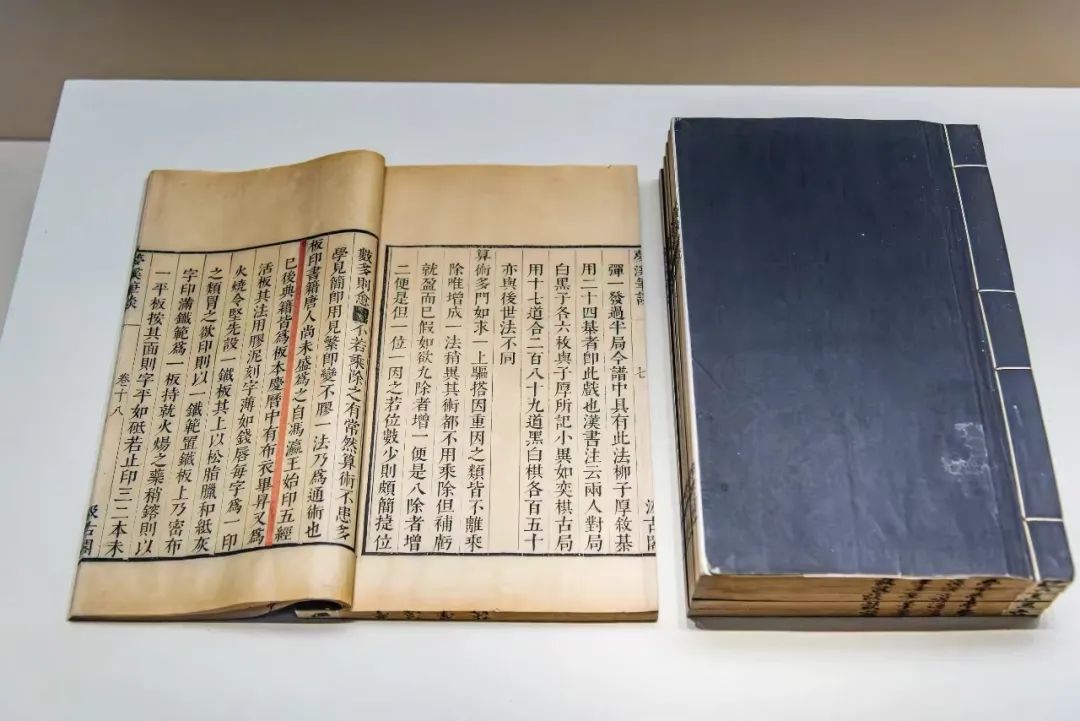

沈括(1031~1095年)出生于杭州,自幼勤奮好學(xué)。十四歲就讀完家里的藏書(shū),后隨父宦游州縣,表現(xiàn)出對(duì)大自然的強(qiáng)烈興趣和敏銳觀察力,對(duì)自然現(xiàn)象和人文歷史都頗有研究。晚年隱居潤(rùn)州夢(mèng)溪園,潛心創(chuàng)作《夢(mèng)溪筆談》。全書(shū)共十七目,凡609條,涉及天文、數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物、地理、氣象、農(nóng)業(yè)、水利、建筑、醫(yī)藥、歷史、藝術(shù)等多個(gè)門(mén)類學(xué)科,是百科全書(shū)式的著作。英國(guó)科學(xué)史家李約瑟評(píng)價(jià)為“中國(guó)科學(xué)史上的里程碑”。

沈括比蘇軾大六歲。他們考中同朝進(jìn)士,進(jìn)而同朝為官。而蘇軾先后兩次在沈括的家鄉(xiāng)杭州分別擔(dān)任通判和知州。當(dāng)沈括的筆尖游走于天文歷法、水利等自然科學(xué)之間,將活字印刷術(shù)和司南磁針偏角現(xiàn)象寫(xiě)入筆記時(shí),或許想起了蘇軾在《石鐘山記》中“事不目見(jiàn)耳聞,而臆斷其有無(wú),可乎?”的告誡,所記之事必先親歷考察、親自試驗(yàn),以確保其科學(xué)性和真實(shí)性。這是一個(gè)科學(xué)家應(yīng)有的嚴(yán)謹(jǐn)治學(xué)態(tài)度。

但人是個(gè)多面體。沈括也有他作為政治家的另一面,這一面使他在歷史上毀譽(yù)參半。王安石變法時(shí),沈括以檢正中書(shū)刑房公事的身份巡查各地新政。巡查到杭州,蘇軾念及舊情,請(qǐng)沈括到家里做客。酒酣耳熱之際,蘇軾推心置腹,將自己對(duì)新政的意見(jiàn)和盤(pán)托出。說(shuō)者無(wú)心,聽(tīng)者有意。回到朝廷,沈括向王安石遞納投名狀,舉報(bào)蘇軾譏諷朝廷攻擊變法。加上其他小人群起而攻,宋神宗只得命御史臺(tái)逮捕蘇軾,嚴(yán)審治罪。這就是歷史上的“烏臺(tái)詩(shī)案”。

一場(chǎng)“烏臺(tái)詩(shī)案”,把才華橫溢的蘇軾打到了谷底。但蘇軾并沒(méi)有沉淪。他一到黃州,就寫(xiě)下“長(zhǎng)江繞郭知魚(yú)美,好竹連山覺(jué)筍香”的詩(shī)句,并很快將自己融入自然,融入百姓。在被貶黃州的四年多時(shí)間里,蘇軾躬耕東坡,放浪山水,修身養(yǎng)性,激情創(chuàng)作,成就了他一生文學(xué)藝術(shù)的巔峰。他在《自題金山畫(huà)像》中寫(xiě)道:“問(wèn)汝平生功業(yè),黃州惠州儋州。”可見(jiàn)他對(duì)黃州是極其看重的。從蘇軾到蘇東坡,他在黃州完成了一次脫胎換骨的心靈突圍,寫(xiě)下膾炙人口的《定風(fēng)波》:“莫聽(tīng)穿林打葉聲,何妨吟嘯且徐行。竹杖芒鞋輕勝馬,誰(shuí)怕?一蓑煙雨任平生。”世事無(wú)常,命運(yùn)難測(cè),身在其中,心在其外,方得自在。保持一顆從容平常的心,時(shí)時(shí)用陽(yáng)光療愈自己。同一年,蘇軾寫(xiě)出“一詞二賦”的千古絕唱。后來(lái),又發(fā)出“人生如逆旅,我亦是行人”“此心安處是吾鄉(xiāng)”的驚世詠嘆。這也應(yīng)了《道德經(jīng)》的結(jié)論——“禍兮福所倚,福兮禍所伏”。從這個(gè)意義上說(shuō),沒(méi)有沈括等人的陷害打擊,蘇軾就到不了黃州,世上也少了蘇東坡。

蘇軾(1037~1101年)被貶黃州,來(lái)到被沈括在《夢(mèng)溪筆談》中記載的工匠畢昇的故鄉(xiāng)。

畢昇乃北宋淮南路蘄州蘄水縣(明以后屬黃州,今湖北省黃岡市英山縣)人。寫(xiě)下《定風(fēng)波》不久,蘇軾來(lái)到蘄水,又創(chuàng)作了《西江月》。詞按:“頃在黃州,春夜行蘄水中,過(guò)酒家飲酒醉,乘月至一溪橋上,解鞍曲肱,醉臥少休。及覺(jué)已曉,亂山攢擁,流水鏗然,疑非塵世也。書(shū)此詞橋柱上。”詞曰:“照野??淺浪,橫空隱隱層霄。障泥未解玉驄驕,我欲醉眠芳草。可惜一溪風(fēng)月,莫教踏碎瓊瑤。解鞍欹枕綠楊橋,杜宇一聲春曉。”那么隨性,那么空靈,好一個(gè)人間仙境。

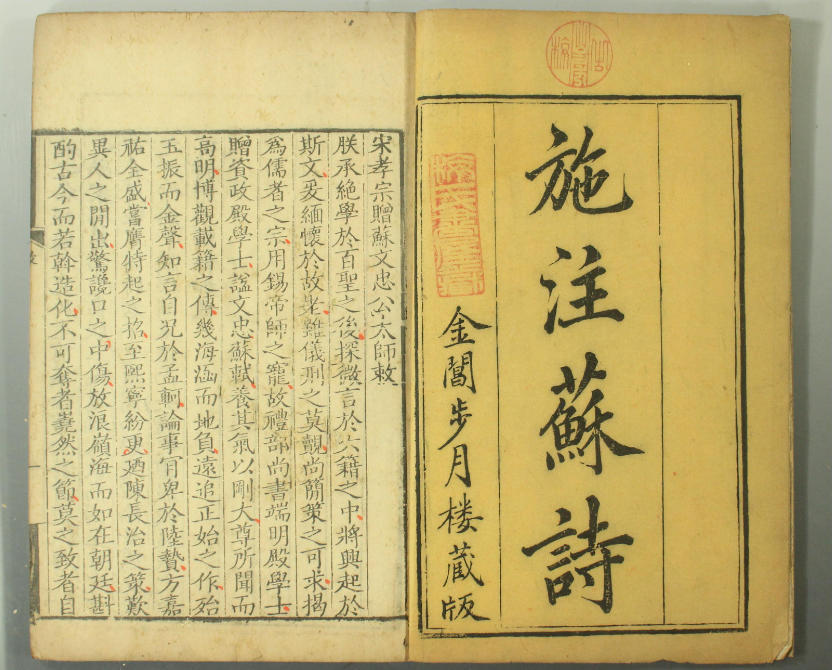

蘇軾第一次到杭州為官時(shí),畢昇已去世二十年。他們失之交臂,未曾謀面。不知蘇軾在杭州是否聽(tīng)說(shuō)過(guò)畢昇與活字印刷術(shù)。第二次任杭州知州時(shí),沈括記載活字印刷的《夢(mèng)溪筆談》才剛剛問(wèn)世,也許蘇軾還未曾讀到。待蘇軾到蘄水時(shí),離畢昇魂歸故里已三十年整。蘇軾是否憑吊過(guò)畢昇墓,我們不得而知。但可以肯定的是,從此蘇軾離不開(kāi)畢昇的活字印刷。蘇軾一生創(chuàng)作的八千余篇詩(shī)詞文賦,約二百多萬(wàn)字的著述,都需要活字印刷鼎力相助。靠雕版印刷傳播,實(shí)在難乎其難、不可想象。

元祐黨人碑上的名字可以被鑿去,但活字印刷的《東坡全集》卻在民間悄然流傳。“烏臺(tái)詩(shī)案”中險(xiǎn)遭焚毀的文字,因印刷術(shù)的普及而獲得新生。當(dāng)蘇軾在黃州寫(xiě)下“大江東去”時(shí),杭州的書(shū)坊已開(kāi)始批量印制他的詩(shī)稿。詩(shī)人不必等待宮廷樂(lè)工的傳唱,他的文字可以直達(dá)市井巷陌。

站在千年后的時(shí)空回望,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)畢昇的膠泥活字、沈括的實(shí)證筆墨與蘇軾的豪放辭章,恰似文明之鼎的三足。沒(méi)有畢昇的偉大發(fā)明,沈括的《夢(mèng)溪筆談》和蘇軾的海量文稿難以流傳至今;沒(méi)有沈括的科學(xué)記載,我們甚至不知道畢昇為何人,活字印刷術(shù)為何物;沒(méi)有蘇軾那些光耀千古的文學(xué)瑰寶,活字印刷也少了一塊氣吞山河的英雄用武之地。與他們有著千絲萬(wàn)縷聯(lián)系的杭州和黃州,也注定在歷史文化的長(zhǎng)河中留下濃墨重彩的一筆。當(dāng)技術(shù)發(fā)明遇上科學(xué)精神,知識(shí)傳播擁抱人文情懷,中華文化便完成了它最優(yōu)雅的傳承與創(chuàng)新。

來(lái)源 | 黃岡市融媒體中心