五月的秭歸,江水奔涌,艾粽飄香。

2025年全國“我們的節(jié)日·端午”主題文化活動在屈原故里盛大開啟,又于余韻悠長中落下帷幕。

這場以“屈原故里·非遺端午”為名的文化盛會,既是一場跨越千年的深情對話,也是一次非遺活態(tài)傳承的生動實踐。11項活動如珍珠般串聯(lián),將古老的端午習俗從歷史長河中打撈起,浸潤于煙火人間,讓千年文脈在新時代迸發(fā)出澎湃生機。

千年郵戳蓋印時代信箋

5月31日清晨,屈原廣場。渾厚的青銅編鐘穿透薄霧,為國家級端午文化盛典定下莊重而悠遠的基調。這場融合古老非遺與現(xiàn)代藝術的儀式,如同一枚厚重的文化郵戳,將屈原精神深深烙印在新時代的扉頁上。

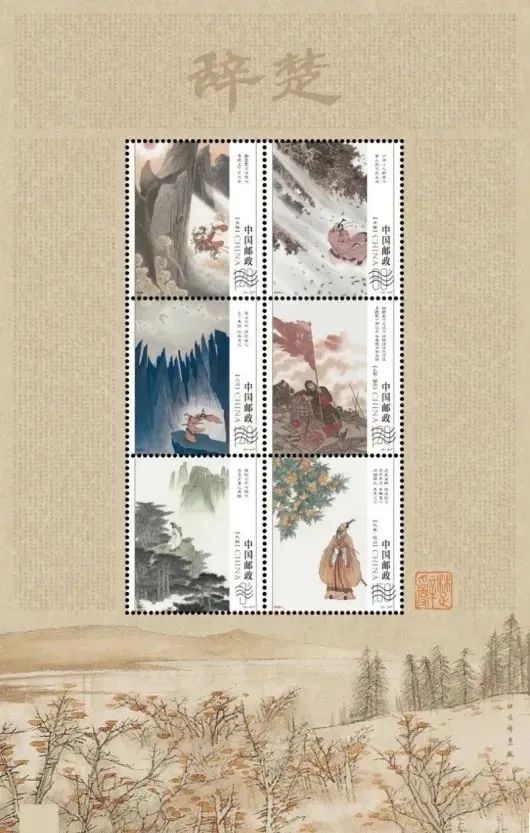

▲《楚辭》特種郵票首發(fā)式現(xiàn)場。董曉斌 攝

當《楚辭》特種郵票在萬眾矚目中首發(fā),方寸之間承載的千年文脈瞬間鮮活。著名畫家高云以工筆細描屈原風骨,用寫意渲染楚地山水,六枚方寸郵票濃縮了《離騷》《九歌·國殤》等詩篇的精魂。設計理念讓集郵愛好者張先生感嘆:“方寸之間,盡顯屈原的精神世界!”

▲《楚辭》特種郵票

更為厚重的文化傳承,蘊藏于一套鴻篇巨制。宜昌與中國社科院耗時3年編纂的《楚辭大典》,收錄唐宋至民國重要文獻300余種,被鄭重贈予湖北省圖書館、武漢大學等單位。這部沉甸甸的文化典籍,默默訴說著文化傳承的莊嚴承諾。

▲資料圖。《楚辭大典·第一編》首發(fā)式暨《楚辭》文獻整理座談會。

舞臺光影流轉,守廟人徐正端老人以牙刷刻寫《天問》、斷骨守護碑林的往事被深情講述,“為您守廟我不悔”的吶喊在廣場回蕩,讓在場者無不動容。屈原第68代孫屈家明的話語擲地有聲:“守好老祠堂,更要傳好屈原魂!”這不僅是屈氏后裔的擔當,更是這片土地對先賢最深沉的告慰。專程前來的臺灣彰化屈氏后裔屈庭輝深受觸動:“我要把這份力量帶回去,讓兩岸交流更深,血脈更親。”一枚郵票,一部典籍,一段守護的故事,文脈在方寸與心間激蕩共鳴。

長江奔流詠唱和合新聲

端午的詩情,在屈鄉(xiāng)從未斷絕。

“閱長江·道中華——詩詠中華民族母親河”端午詩會,讓奔涌的長江化作流淌的詩行。吉狄馬加、王山、陳先發(fā)等詩壇名家,與哥倫比亞詩人李戈共聚峽江,搭建起跨文明對話的橋梁。

▲通訊員周仕偉 攝

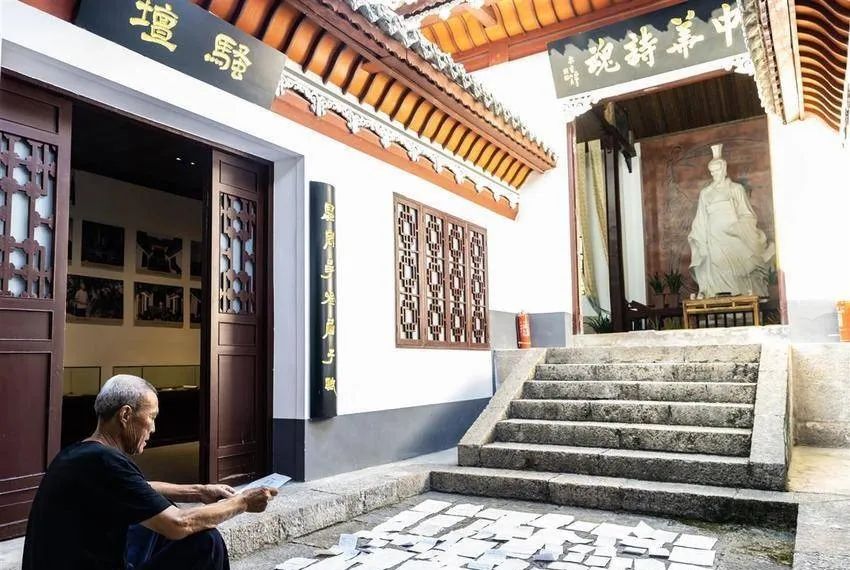

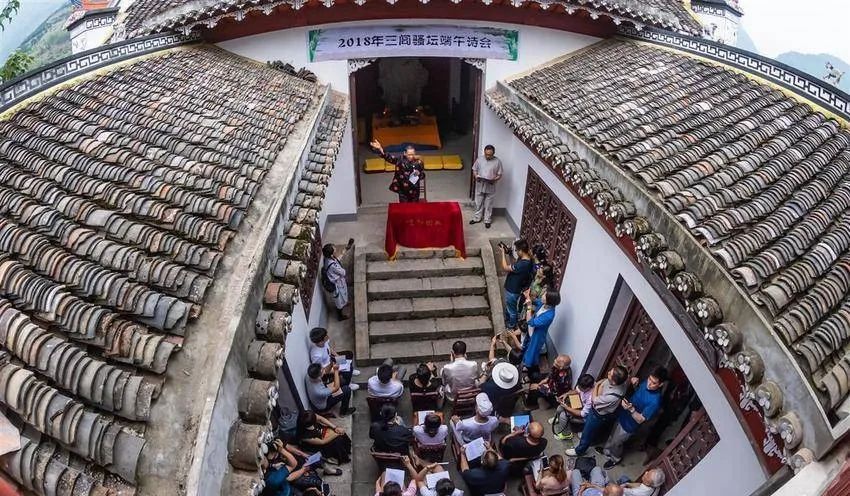

扎根鄉(xiāng)土的30家民間詩社、2500余名民間詩人,是千年詩脈在泥土中生長的根系。三閭騷壇的農民詩人以古風吟唱《村詠》,喚醒沉睡的記憶;朗誦家胡樂民激昂演繹《誰也不能高過你的頭顱》,將對詩祖的追思化作響徹云霄的強音。“字字句句都是民族的魂!”觀眾席上,淚水與掌聲交織,詩歌的力量直抵人心。

▲資料圖。秭歸縣屈原鎮(zhèn)樂平里屈原廟舉辦端午詩會紀念屈原。鄭家裕 攝

詩會以“詩+”破界,打造了一場沉浸式文化盛宴。女聲小組唱《還是楚辭》與數(shù)字屏上“后皇嘉樹”的幻境交織,如夢似幻;本土詩人毛子將楚辭風骨融入搖滾節(jié)奏,點燃全場;彝族歌手羅彪的彝語民謠深情禮贊“長江母親”,唱響中華民族共同體意識。詩書畫樂在漢服茶香與《長江夜未央》的旋律中即興交融,將現(xiàn)場推向高潮。這場立足長江的盛會,以詩為媒,讓秭歸這座“詩歌源鄉(xiāng)”,吸引著世界的目光,生動詮釋著中華文明海納百川的胸襟。

百舸爭流激揚奮進力量

端午的秭歸,怎能少了龍舟競渡的激越?

徐家沖港灣,三峽大壩巍峨為屏,鼓聲如雷,浪花飛濺。5月30日,2025年湖北省“與夏奔赴”水上運動消費季啟動儀式暨屈原故里傳統(tǒng)龍舟大賽在此激情上演。茅坪鎮(zhèn)、歸州鎮(zhèn)等12支本土勁旅在500米、200米直道競速、搶紅奪標、龍舟拔河中奮勇爭先。

▲ 通訊員 彭強攝

江面上,龍舟如離弦之箭,破浪前行,隊員們喊著整齊劃一的號子,每一次劃槳都凝聚著力量與信念;岸邊,觀眾的加油聲、歡呼聲此起彼伏,與龍舟上的鼓聲、號子聲交織在一起,構成了一曲激昂奮進的交響樂。

▲ 通訊員 鄭家裕 攝

這場龍舟大賽,不僅是對速度與力量的比拼,更是對屈原精神最深沉的集體致敬。央視記者現(xiàn)場贊嘆:“不愧是屈原故里的龍舟賽!”這贊嘆,源于秭歸深厚的龍舟文化底蘊——在這里,幾乎家家戶戶都有會劃龍舟的人,男女老少皆可參與。

龍舟,這項承載著對屈原無限追思的傳統(tǒng)運動,早已超越了體育競技的范疇,它如同一根堅韌的紐帶,將華夏兒女緊緊相連。

古老習俗融入煙火人間

端午的魅力,更在于那些可觸可感的鮮活非遺。

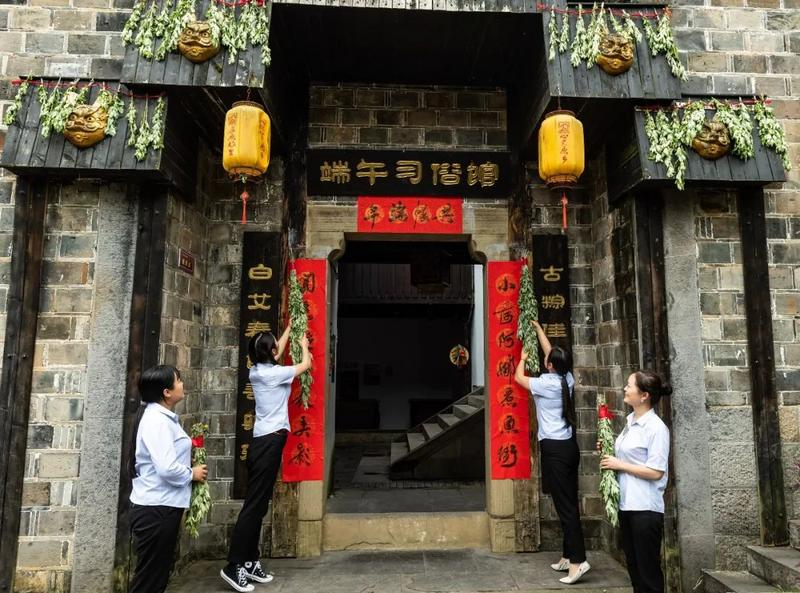

古老習俗

屈原故里古民居群鄭萬瑯老屋

梅家河鄉(xiāng)皮影傳承人

傾情演繹屈原故事

幕布光影間流轉千年

峽江皮雕傳承人刻刀飛舞

牛皮紙上綻放驚艷藝術

鄧永清老屋外

粽子習俗傳承人

邊包粽邊唱粽子歌,粽香情濃

三老爺老屋門口艾草懸垂

草編知了、龍舟栩栩如生

吸引孩童爭相學藝

鄭萬瞻老屋前

花燈巡游、端午繡活、騷壇詩會……

非遺傳承人以匠心守護,讓非遺不再是靜默的展品,而是融入呼吸的生活場景。

當夜幕低垂,秭歸的端午畫卷在人間煙火中徐徐展開。總投資2.09億元的文商旅新地標“九歌巷子”,以一場國潮盛宴驚艷亮相。

▲6月1日晚,秭歸縣九歌巷子人頭攢動,熱鬧非凡。(通訊員彭強 攝)

《九歌》天神與游戲角色穿越時空上演Cosplay秀,40個復古展位化身活態(tài)荊楚文化長廊。艾草清香中,孩子們身著楚服,在攝影師鏡頭下巧笑嫣然;投壺、射五毒、套粽子等民俗游戲讓游客流連忘返;飛天鳳凰凌空起舞,驚險雜技扣人心弦。“屈子夜市”升騰的煙火氣與駐唱歌手的淺吟低唱交織,傳統(tǒng)與現(xiàn)代在此刻完美相融。

九歌巷子,不僅點燃了秭歸夜經(jīng)濟,更成為活化屈原文化的“流動展廳”,讓千年文脈在市井煙火中蓬勃生長。

江水奔流,不舍晝夜;鼓聲漸遠,余韻悠長。回望這場文化盛宴,我們看到的不僅是對一位歷史人物的紀念,更是一種文化生命力的彰顯。這一刻的秭歸,恰似一枚深深鈐印在時光長卷上的文化郵戳,正將中華文明璀璨的記憶,寄往更遼闊的未來。千年詩魂,永遠年輕;中華文脈,生生不息。

(記者 胡興軍)

編輯:郭曉暉