《黃岡日?qǐng)?bào)》6月18日3版

要講好黨的故事、革命的故事、根據(jù)地的故事、英雄和烈士的故事,加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育、愛國(guó)主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

——習(xí)近平總書記2019年9月在河南考察時(shí)的重要講話

一部部文化小劇的沉浸演繹、一首首革命歌謠的深情傳唱、一個(gè)個(gè)時(shí)尚文創(chuàng)的匠心設(shè)計(jì)……在黃岡,紅色故事不再僅僅是書本上的文字與展柜里的舊物,一系列創(chuàng)新表達(dá)正讓大別山深處的崢嶸歲月與不朽精神,煥發(fā)出可感可知、可親可近的時(shí)代魅力,吸引著越來越多的目光。

春末夏初,走進(jìn)黃岡的劇場(chǎng)、景區(qū)、博物館乃至鄉(xiāng)村舞臺(tái),一段段塵封的歷史正通過精心編排的紅色文化小劇生動(dòng)再現(xiàn)。“大別山上七枝花”的忠貞守望、紅安民眾“最后一把米送軍糧”的無私奉獻(xiàn)、英烈梁桂華跳崖殉節(jié)的凜然氣節(jié)……人物與故事從歷史深處走來,直抵人心。

在紅安紅秀劇場(chǎng),《我和我的紅安》以沉浸式場(chǎng)景+聲光電特效表達(dá)形式帶觀眾回到硝煙彌漫的年代,與紅安的革命先輩并肩作戰(zhàn),共同經(jīng)歷紅安人民從黃麻起義到抗美援朝的四段偉大征程,再現(xiàn)鄂豫皖革命老區(qū)風(fēng)起云涌的感人畫卷。“這部劇用心刻畫了紅安人民的斗爭(zhēng)與夢(mèng)想,是對(duì)‘緊跟黨走,不勝不休’大別山精神的深刻演繹。”紅安縣文旅局副局長(zhǎng)黃曉東說。

在黃岡多個(gè)鄉(xiāng)村劇場(chǎng),話劇《長(zhǎng)江邊的婚禮》聚焦渡江戰(zhàn)役前夕一位青年船夫舍小家為國(guó)家的抉擇,細(xì)膩的情感描繪令觀眾動(dòng)容。在多縣演出廣受好評(píng)——“這個(gè)戲我已經(jīng)看了好幾遍。每次都被劇情、人物所感動(dòng)。”“劇情緊湊,人物豐滿,演繹生動(dòng),感人至深。”

黃岡市博物館則在“五一”假期推出《紅色序章》《跨越時(shí)空的回信》《不朽》等系列短劇,讓張行靜、陳潭秋、晏春山等革命先輩的故事在展廳內(nèi)“活”起來。“看劇+參觀”成為許多游客的首選模式,五天假期吸引觀眾16605人次。“小劇有效增強(qiáng)了觀眾對(duì)革命歷史和大別山精神的理解和認(rèn)同。”市博物館副館長(zhǎng)張安安表示。

據(jù)統(tǒng)計(jì),自2023年以來,黃岡市級(jí)層面重點(diǎn)打造紅色文化小劇31部,各縣市區(qū)及文化場(chǎng)館自行創(chuàng)排作品近百部。“看劇+旅游”“看劇+研學(xué)”“看劇+非遺體驗(yàn)”等融合產(chǎn)品,有效拉動(dòng)了文旅消費(fèi)。今年“五一”假期,黃岡旅游收入達(dá)25.19億元,“紅色+”業(yè)態(tài)展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力。

“蘇區(qū)好呀好風(fēng)光,青山綠水好田莊……永遠(yuǎn)跟著共產(chǎn)黨。”6月15日,麻城乘馬會(huì)館講解員袁曉英一曲原生態(tài)的《蘇區(qū)好風(fēng)光》,引得游客掌聲雷動(dòng)。將唱紅歌融入講解,已成為麻城紅色旅游的特色名片。

曾幾何時(shí),在紅安、麻城等地傳唱的3000多首紅色革命歌謠,隨著老人們的離去而瀕臨失傳。一場(chǎng)搶救與傳承的行動(dòng)在大別山展開。麻城市紅色文化研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)李敏帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),歷經(jīng)數(shù)年艱辛,走訪老區(qū)、搜集史料,整理出大別山革命歌謠3000余首(其中麻城240首,含曲譜60首)。2015年4月,李敏與華中師范大學(xué)教授陳建憲合作編輯的《麻城革命歌謠》由華中師大出版社出版。這部?jī)?nèi)容豐富、形式新穎的歌謠集,收錄了革命歌謠、傳唱者敘述、采風(fēng)手記和研究闡釋,并配有視頻歌碟。

搶救保護(hù)的故事在進(jìn)行,傳承的故事也在延續(xù)。

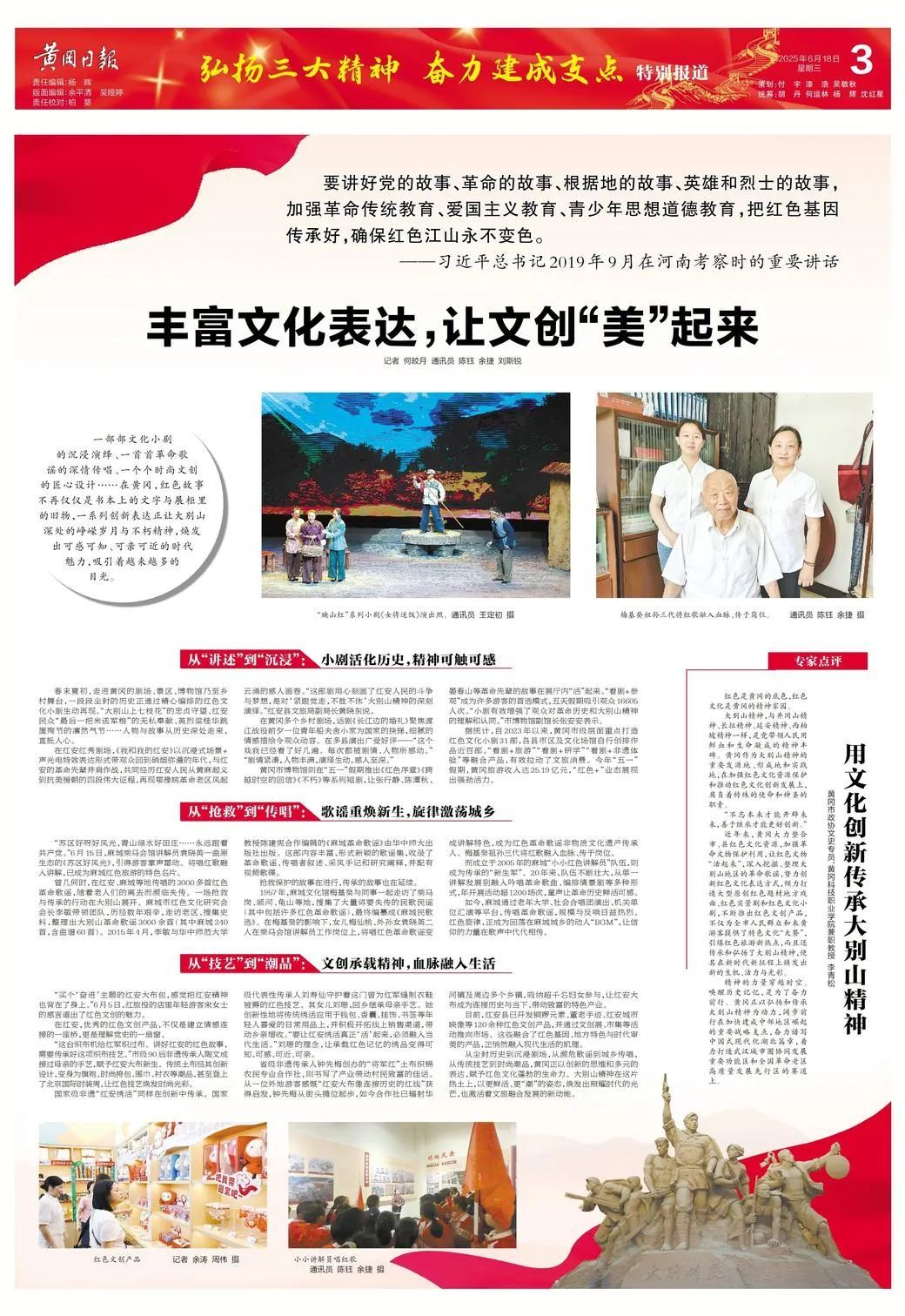

梅基癸祖孫三代將紅歌融入血脈、傳于崗位。 通訊員 陳鈺 余捷 攝

1957年,麻城文化館梅基癸與同事一起走訪了乘馬崗、順河、龜山等地,搜集了大量將要失傳的民歌民謠(其中包括許多紅色革命歌謠),最終編纂成《麻城民歌選》。在梅基癸的影響下,女兒梅仙桃、外孫女袁曉英二人在乘馬會(huì)館講解員工作崗位上,將唱紅色革命歌謠變成講解特色,成為紅色革命歌謠非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人。梅基癸祖孫三代將紅歌融入血脈、傳于崗位。

而成立于2005年的麻城“小小紅色講解員”隊(duì)伍,則成為傳承的“新生軍”。20年來,隊(duì)伍不斷壯大,從單一講解發(fā)展到融入吟唱革命歌曲、編排情景劇等多種形式,年開展活動(dòng)超1200場(chǎng)次,童聲讓革命歷史鮮活可感。

小小講解員唱紅歌 通訊員 陳鈺 余捷 攝

如今,麻城通過老年大學(xué)、社會(huì)合唱團(tuán)演出、機(jī)關(guān)單位匯演等平臺(tái),傳唱革命歌謠,規(guī)模與反響日益熱烈。紅色旋律,正成為回蕩在麻城城鄉(xiāng)的動(dòng)人“BGM”,讓信仰的力量在歌聲中代代相傳。

“買個(gè)‘奮進(jìn)’主題的紅安大布包,感覺把紅安精神也背在了身上。”6月5日,紅旅投的店里年輕游客宋女士的感言道出了紅色文創(chuàng)的魅力。

在紅安,優(yōu)秀的紅色文創(chuàng)產(chǎn)品,不僅是建立情感連接的一座橋,更是理解黨史的一扇窗。

“這臺(tái)織布機(jī)給紅軍織過布。講好紅安的紅色故事,需要傳承好這項(xiàng)織布技藝。”市級(jí)90后非遺傳承人陶文成接過母親的手藝,賦予紅安大布新生。傳統(tǒng)土布經(jīng)其創(chuàng)新設(shè)計(jì),變身為旗袍、時(shí)尚挎包、圍巾、襯衣等潮品,甚至登上了北京國(guó)際時(shí)裝周,讓紅色技藝煥發(fā)時(shí)尚光彩。

紅色文創(chuàng)產(chǎn)品 記者 余濤 周偉 攝

國(guó)家級(jí)非遺“紅安繡活”同樣在創(chuàng)新中傳承。國(guó)家級(jí)代表性傳承人劉壽仙守護(hù)著這門曾為紅軍縫制衣鞋被褥的紅色技藝。其女兒劉珊,回鄉(xiāng)繼承母親手藝。她創(chuàng)新性地將傳統(tǒng)繡活應(yīng)用于錢包、香囊、掛飾、書簽等年輕人喜愛的日常用品上,并積極開拓線上銷售渠道,帶動(dòng)鄉(xiāng)親增收。“要讓紅安繡活真正‘活’起來,必須融入當(dāng)代生活。”劉珊的理念,讓承載紅色記憶的繡品變得可知、可感、可近、可親。

省級(jí)非遺傳承人鐘先梅創(chuàng)辦的“將軍紅”土布織錦農(nóng)民專業(yè)合作社,則書寫了產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)村民致富的佳話。從一位外地游客感慨“紅安大布像連接歷史的紅線”獲得啟發(fā),鐘先梅從街頭攤位起步,如今合作社已輻射華河鎮(zhèn)及周邊多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),吸納超千名婦女參與,讓紅安大布成為連接歷史與當(dāng)下、帶動(dòng)致富的特色產(chǎn)業(yè)。

目前,紅安縣已開發(fā)銅鑼元素、董老手跡、紅安城市映像等120余種紅色文創(chuàng)產(chǎn)品,并通過文創(chuàng)展、市集等活動(dòng)推向市場(chǎng)。這些融合了紅色基因、地方特色與時(shí)代審美的產(chǎn)品,正悄然融入現(xiàn)代生活的肌理。從塵封歷史到沉浸劇場(chǎng),從瀕危歌謠到城鄉(xiāng)傳唱,從傳統(tǒng)技藝到時(shí)尚潮品,黃岡正以創(chuàng)新的思維和多元的表達(dá),賦予紅色文化蓬勃的生命力。大別山精神在這片熱土上,以更鮮活、更“潮”的姿態(tài),煥發(fā)出照耀時(shí)代的光芒,也激活著文旅融合發(fā)展的新動(dòng)能。

專家點(diǎn)評(píng)

用文化創(chuàng)新傳承大別山精神

黃岡市政協(xié)文史專員

黃岡科技職業(yè)學(xué)院兼職教授 李青松

紅色是黃岡的底色,紅色文化是黃岡的精神家園。

大別山精神,與井岡山精神、長(zhǎng)征精神、延安精神、西柏坡精神一樣,是黨帶領(lǐng)人民用鮮血和生命凝成的精神豐碑。黃岡作為大別山精神的重要發(fā)源地、形成地和實(shí)踐地,在加強(qiáng)紅色文化資源保護(hù)和推動(dòng)紅色文化創(chuàng)新發(fā)展上,肩負(fù)著特殊的使命和神圣的職責(zé)。

“不忘本來才能開辟未來,善于繼承才能更好創(chuàng)新。”

近年來,黃岡大力整合市、縣紅色文化資源,加強(qiáng)革命文物保護(hù)利用,讓紅色文物“活起來”,深入挖掘、整理大別山地區(qū)的革命歌謠,努力創(chuàng)新紅色文化表達(dá)方式,傾力打造大型原創(chuàng)紅色題材地方戲曲、紅色實(shí)景劇和紅色文化小劇,不斷推出紅色文創(chuàng)產(chǎn)品,不僅為全市人民群眾和來黃游客提供了特色文化“大餐”,引爆紅色旅游新熱點(diǎn),而且還傳承和弘揚(yáng)了大別山精神,使其在新時(shí)代新征程上煥發(fā)出新的生機(jī)、活力與光彩。

精神的力量穿越時(shí)空。喚醒歷史記憶,是為了奮力前行。黃岡正以弘揚(yáng)和傳承大別山精神為動(dòng)力,闊步前行在加快建成中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點(diǎn),奮力譜寫中國(guó)式現(xiàn)代化湖北篇章,著力打造武漢城市圈協(xié)同發(fā)展重要功能區(qū)和全國(guó)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)的賽道上。

來源 | 黃岡市融媒體中心(記者 何皎月 通訊員陳鈺捷 劉斯銳)