“能制作出如此好茶的,一定是處事嚴謹、追求完美之人”。一位高僧品過“天花坪云霧茶”后如此感慨。

看楊先進炒茶是一種享受。一雙靈巧的大手在鐵鍋中上下翻飛,翠綠的茶草被高高拋起、落下,白色的霧氣伴著茶香從鍋中彌漫開來。那雙厚實且粗糙的大手,顯然是常年在高溫里磨練的結果。

“手法不同,鍋溫掌控不當,制出的茶葉不僅外形、色澤不同,泡出的茶湯顏色、香氣、滋味都不同。”說話間,拋、揉、搓、提手法一氣呵成,看得人眼花繚亂。楊先進說,拋撒的目的是讓茶葉散失水分;揉捻是讓部分茶汁外溢,增加茶湯濃度,同時使茶葉條索緊細;搓團是為了固定外形,讓茶條卷曲,最后進行的提毫,是為了讓茶條毫毛顯露……

正是這手精湛的炒茶技藝,1989年5月20日,楊先進的名字出現(xiàn)在首批“湖北制茶大師”(綠茶類)名單中,他所制作的天花坪銀毫以總分98.8分拔得頭籌。楊先進擁有了區(qū)域制茶人一生向往的最高榮耀。

勤奮,他從幫手變成制茶能手

人生“無極”,制茶研茶之路與修身之路相伴,“開掛”的人生離不開“蓄電池”的精神,不斷充電,不斷釋放能量。

“1985年夏天,這里還只是一片荒蕪之地,種下去的都是幼苗,”如今高高低低的茶園,一壟壟、一行行,翠云一般橫在山谷和嶺上,一株株茶樹長勢喜人,正吐露新芽。站在茶樹間,眺望茶園,楊先進忍不住掬起一捧新芽在鼻尖,深吸一口茶香。“從種茶、制茶到賣茶,我這一輩子就是和茶葉打交道的一輩子。”

三十五年彈指一揮間,飛流直下,如白駒過隙。

從青春少年到直奔耳順,35年,他的工作履歷只有七個字“制茶,當福利院長。”1985年,不滿20歲的楊先進為了減輕家庭負擔,到天花坪茶場務工。在“老師傅”面前,他只是一位“毛頭小伙”。一開始干活就在這“鳥不下蛋”的高山上。然而,這個看似上蒼有意“貶人”的安排,讓楊先進有了潛心研究機械制作名優(yōu)茶的精力和機會。

當時,他被安排做幫手,專門負責給制茶的師傅燒火添柴。以前只是喝茶,但從未見過制茶的他,對淡淡的茶香充滿了好奇,萌發(fā)了學習制茶的想法。

“善學者盡其理,善行者究其難。”平日里,他一邊燒火,一邊偷偷觀察制茶師傅的炒茶手法,什么溫度下鍋、怎樣翻抖、如何揉捻……每一個流程、每一個動作,他都熟記于心,并在腦海中循環(huán)播放了無數(shù)遍。

半年后,楊先進從茶場的一名燒火工變成了制茶工。在茶葉生產(chǎn)旺季,他常常通宵達旦地忙碌在炒鍋前。可他從不喊累,他一心想著把茶葉做得更好。

“那時候條件艱苦,制茶的時候都是用煤油燈照明。”剛開始,昏暗的燈光,加上掌握不了翻炒時的力度和節(jié)奏,楊先進雙手手臂常常因為刮蹭到鍋邊,被燙起泡。“制茶是一門熟能生巧的活兒”,通過刻苦的練習不斷總結經(jīng)驗和心得,還自創(chuàng)了一套獨有的殺青口訣——高溫殺青,先高后低,透悶結合,多透少悶。

勤勞、善良頗有制茶潛質(zhì)的楊先進引起了區(qū)域內(nèi)制茶名家葉道貴的注意。在專家的提攜和培養(yǎng)下,他潛心鉆研制茶技藝。經(jīng)過幾年的實踐他成長為縣域內(nèi)數(shù)一數(shù)二的高手,炒制的茶香味甘甜、滋味醇厚,成為市場中的翹楚。

開拓,他和家人一起承包茶場

人有品,茶亦有品。天花坪茶之品,是極品。

原生態(tài),天養(yǎng)成。天花坪云霧茶,開水沖泡,葉片伸展,鮮活如初,滿室生香。品之如清泉甘露,順滑爽口,喉底生津。

山里人家,炊煙裊裊,雞鳴狗吠。一片茶葉,看起來無足輕重,卻又妙不可言。茶與人從來都是分不開的,不知道還有多少像楊先進這樣的老茶人,在深山里堅持著對茶的一份執(zhí)著和熱愛。唯有以一顆真誠的心去品嘗,去體味每一杯茶,就是對制茶人最好的敬意。

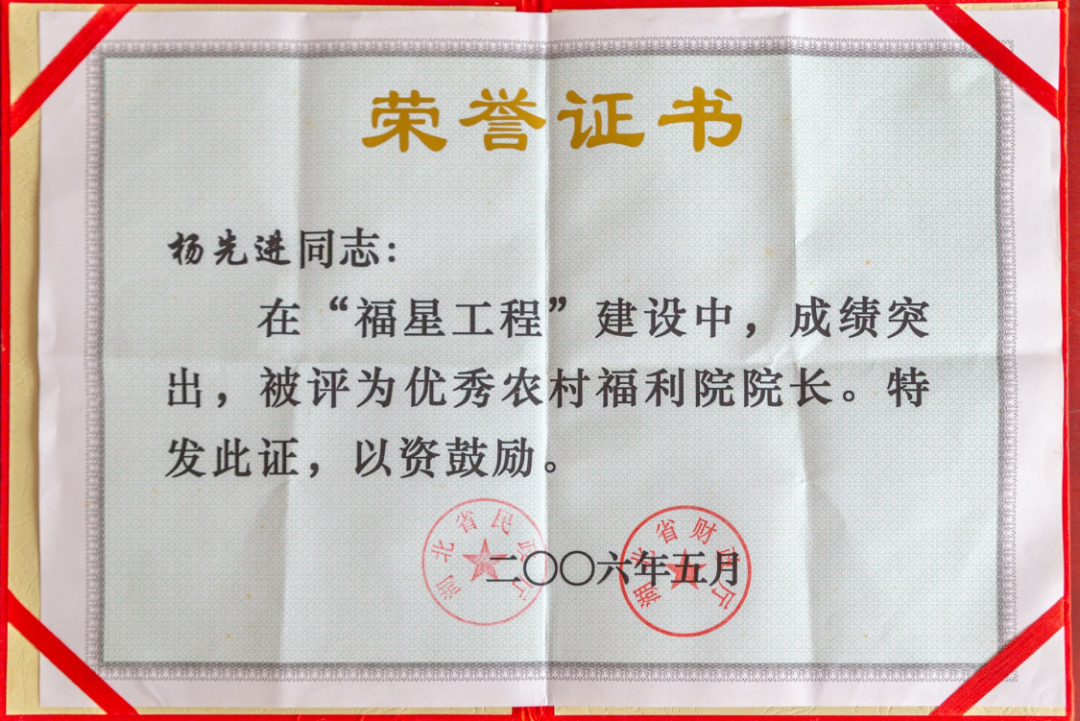

“庭院豈生千里馬,花盆難養(yǎng)萬年松”。1989年12月,組織上認為楊先進在茶廠是“大材小用”,有意培養(yǎng)楊先進,安排他去組建雷店鎮(zhèn)福利院,這一干就十八年。是金子在哪兒都發(fā)光,楊先進是一個骨子里“務實、干凈”的人,2006年他被湖北省民政廳和財政廳聯(lián)合表彰“優(yōu)秀農(nóng)村福利院院長”。

2007年天花坪茶廠因受到市場經(jīng)濟的沖擊,面臨困境。在村鎮(zhèn)兩級負責人的動員下,他做出了一個大膽的決定:承包茶場。耕鋤培土、扯草拔茅、修剪采摘、整地抽槽……勤勞的他把茶園當作自己的孩子一樣,細心的呵護著。

漫步天花坪,在山之側,塘之畔,住下來,靜下去,在碧水藍天里問茶品茗,我不知不覺墜入了 “水派江淮,極目楚天”的夢境,這夢便由那漫山遍野的雜花生樹和云霧茶渲染而成。

閱人之道,可以觀大略,也可以于細微之處見精神。嚴謹、認真、肯吃苦是楊先進的工作態(tài)度。茶場承包初期,每年新茶出來的時候是生產(chǎn)任務最重的時候。加工制作好茶葉必須要以品質(zhì)取勝。為了保持茶葉的品質(zhì),楊先進凡事親力親為,他曾經(jīng)三天不眠不休,堅持加工制作茶葉。當他把自己親自制作的茶葉拿到市場上去賣時,看到顧客對自己的茶葉贊不絕口,他感覺自己所有的辛苦付出都是值得的。

楊先進還是縣域內(nèi)致富帶頭人,多年來他通過理論與實踐相結合,多次參加制茶的學習培訓,并學會了如何利用電子商務平臺在網(wǎng)上進行銷售,用新思維去改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。為拓寬茶葉銷路,楊先進開始嘗試利用互聯(lián)網(wǎng)銷售電商平臺,多渠道進行農(nóng)產(chǎn)品推廣與銷售。

2019年,他所領銜的天花坪村的茶葉總產(chǎn)值達到80萬元,為鄉(xiāng)親們增加收入近50萬元,并且通過網(wǎng)絡銷售其他土特產(chǎn),為鄉(xiāng)親們平均創(chuàng)收達1至2萬余元。

小有成就后,楊先進并沒有因此而自足,他不斷挑戰(zhàn)自己。為了讓大家放心種茶、購茶,他帶領茶農(nóng)或者購買者體驗傳統(tǒng)的制茶過程,親眼觀摩他制茶的所有工序。

堅守,他傳承技藝用匠心做好茶

“天生我材必有用”,人生沒有休止符;前進路上大步走,“天下誰人不識君”!

空山新雨后,潮濕朦朧,如在畫中。喝好水,品好茶,聆聽楊先進的故事。

經(jīng)歷了35年的手工制茶,楊先進的手變得有些粗糙,但這雙手對溫度和軟硬度非常敏感,茶葉的一丁點變化他都能準確地做出判斷,也正是這雙手打造出了赫赫有名的“天花坪云霧茶”。

采茶辛苦,做茶更辛苦。楊先進說,每年谷雨前后,天一放晴他就上山采摘鮮葉。制作一斤綠茶通常需要好幾萬個芽頭,達標的鮮葉非常少,他通常是滿茶園邊找邊摘。做茶時,他彎著腰在200多℃高溫的炒鍋前一坐就是一整天,手上的水泡一層疊著一層的,這個水泡還沒好,那個水泡又起來了,看著就讓人心疼。

由于純手工制茶既費時又費力,產(chǎn)量很難與機器制茶相比,經(jīng)濟效益也比較低,現(xiàn)在大部分茶廠都改成機器制茶或半機器制茶。楊先進認為,手工制茶更好地保持了茶葉原有的天然風味,品質(zhì)要比機器制茶高很多,這門技藝一定要繼續(xù)傳承下去。而且,手工制茶與機器制茶是相通的,只有會手工制茶的人才能更好的操作機器,做出品質(zhì)突出的茶葉。

“雄關漫道真如鐵”“一片葉子,成就了一個產(chǎn)業(yè),富裕了一方百姓。”多年茶葉加工打拼中,楊先進真正走上了“量”的道路,固定的客源,加上穩(wěn)固的銷售渠道,眼看前景越來越好,在他的影響下,不僅鄉(xiāng)親們跟著一起吃“茶葉飯”,同樣也是25歲退伍軍人的小兒子楊揚也走向了“茶路”,憑借著天花坪優(yōu)越的地理條件,生態(tài)化的茶園,遵循祖輩制茶技藝,把制茶經(jīng)驗傳授給“下一代茶人”。

“好茶自己會說話,它通過自己的顏色、體型、香氣來表達自己的感情。”楊先進說,手工制茶是個既辛苦又細致的活兒,每種工藝、每個環(huán)節(jié)都不能疏忽。這一道道繁瑣考究的工序,不僅是歲月沉淀下來的精華,更是制茶人的一份堅守。

谷雨正當時,雨催百谷生,萬物盡生長。在茶葉產(chǎn)業(yè)的帶動下,目前,天花坪村已實現(xiàn)整村脫貧出列,全村精準扶貧工作進入鞏固階段,楊先進的小康夢已經(jīng)成為現(xiàn)實。

人生如茶,在嘗盡辛勞的苦澀之后,楊先進是一路“開掛”的茶路人生,他收獲了一份不可多得的醇厚“回甘”:他成了區(qū)域制茶人心目中的“茶王”,英山縣人民政府先后授予他“英山縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化標兵”“英山縣制茶能手”,湖北省農(nóng)業(yè)廳授予他“高級制茶能手”,他是制茶人夢想超越的一座山。

(文/段偉 圖/余傳海)

(作者:段偉)

請輸入驗證碼