第一章 旌旗漫卷 喚取工農千百萬

20世紀初,英山社會仍處于典型的封建社會狀態(tài)。自給自足的自然經濟、舊式的手工勞動、封建土地關系等在英山仍占主導地位。英山的先進知識分子,在十月革命和五四運動的影響下,開始接受馬克思主義,1927年6月創(chuàng)建了中國共產黨英山組織,開創(chuàng)了英山歷史新紀元。在中共“八七”會議精神指引下,經過大革命斗爭考驗的英山共產黨人沒有屈服于敵人的淫威,高舉革命旗幟,點燃革命的星星之火,英山的黨組織不斷發(fā)展壯大,工農運動蓬勃開展。1930年3月舉行“三二暴動”,組建了第一支紅軍游擊隊,建立了蘇維埃政權。先后有9支紅軍在英山浴血奮戰(zhàn),為鄂豫皖革命根據(jù)地的形成和發(fā)展奠定了堅實的基礎。

第一節(jié) 星火燎原 驀地燒天驀地紅

從鴉片戰(zhàn)爭到大革命前的80多年中,英山人民的反帝反封建反軍閥斗爭從未間斷,由于沒有馬克思主義做指導,沒有無產階級政黨的領導,英山人民的斗爭僅限于自發(fā)的分散的經濟斗爭,沒有形成有領導的政治斗爭。因此,均未取得成功。早在民主主義革命時期,英山就有一批志士投身革命。王孰聞、傅慧初、汪汲青、傅笠漁、查光佛、鄭衡之等相繼加入孫中山創(chuàng)立的興中會或同盟會,紛紛走上辛亥革命的前列。

革命種子 播撒三河兩岸 五四運動喚醒了英山一批有志青年。在北京、上海、南京、安慶和武漢等地讀書的學生,紛紛回到英山,宣傳國內外的形勢,喚起民眾愛國的熱情。在安徽第一師范讀書的英山籍學生方洛舟,組織安慶各校學生2000余人舉行游行示威,聲援北京五四學生運動。他在校期間,秘密發(fā)售《新青年》《湘江評論》等傳播馬克思主義的有影響的刊物。在五四運動影響下,方洛舟、彭干臣、皮言智、傅昆言、姜高琦等在安慶地區(qū)開展反封建反軍閥的“六二”學生運動,當時被稱為“醒皖第一聲”,對全省乃至全國產生極大的影響。

1917年10月,英山籍王孰聞被孫中山任命為西伯利亞調查專員。王孰聞在俄國考察期間,將十月革命情況用書信傳回國內和家鄉(xiāng)。1920年,英山在武漢求學的陳衛(wèi)東參加了董必武領導的武漢共產主義小組活動,并被董必武介紹加入中國共產黨,成為英山的第一個共產黨員。

1924年6月,孫中山在廣州創(chuàng)辦了黃埔陸軍軍官學校(簡稱黃埔軍校)。黃埔軍校是一所國共合作的學校。“到軍校去”成為許多有志青年朝思暮想的選擇。中國共產黨從全國各地選派了大批黨、團員和革命青年到黃埔學習。傅慧初、李次山等在上海積極幫助英山青年報考黃埔軍校。英山青年先后赴黃埔軍校參加1-5期學習的共61人,其中1-3期有50人。第一期生中安徽省29人,英山縣有5人,占17.2%;第三期安徽省共86人,其中英山有42人,占48.9%。英山籍的黃埔軍校生人數(shù)位列全國前列。如傅維鈺、彭干臣、郭德昭、金仁宣、王鶚峰、姜鏡堂、段焱華、熊受暄、姚家芳、吳知遠、傅凱南等,后來成為黨和紅軍的領導者,為中國革命做出了不可磨滅的貢獻。

英山籍黃埔軍校學生段鶴齡畢業(yè)證書

1926年底起,先后從外地回英山從事革命活動的有蕭伯唐、金仁宣、姜鏡堂、陳衛(wèi)東、彭干臣、傅維鈺、傅昆言、熊受暄、姚家芳、查之清。他們通過創(chuàng)辦平民夜校,建立農民協(xié)會,開辦初級小學等方式,秘密串聯(lián),傳播馬克思主義。用革命道理武裝群眾,培養(yǎng)革命的新生力量,發(fā)展共產黨員,成立基層黨組織。蕭伯唐在蔡家畈辦的平民夜校,姜鏡堂在楊家坊上庵開辦的平民夜校,金仁宣在四顧墩望天畈辦的平民夜校,這些平民夜校面向貧雇農,不僅不收學費,且學員學習用品、用具等均由他們提供,所以叫平民夜校。學習教材為自編,有識字課、文化課、常識課,均以宣傳革命道理為主。這些平民夜校是“英山版”農民運動講習所。平民夜校是共產黨地下工作者啟發(fā)農民階級覺悟、組織革命斗爭的教育形式。

黨旗初展 映紅大別山南 1927年4月,黃伯熙被推選為代表,參加中國共產黨第五次代表大會,成為首位代表英山縣黨組織參加全國黨代會的代表。1928年6月,熊受暄作為正式代表參加中國共產黨在莫斯科召開的第六次代表大會,在莫斯科東方大學學習的傅維鈺列席第六次黨代會。

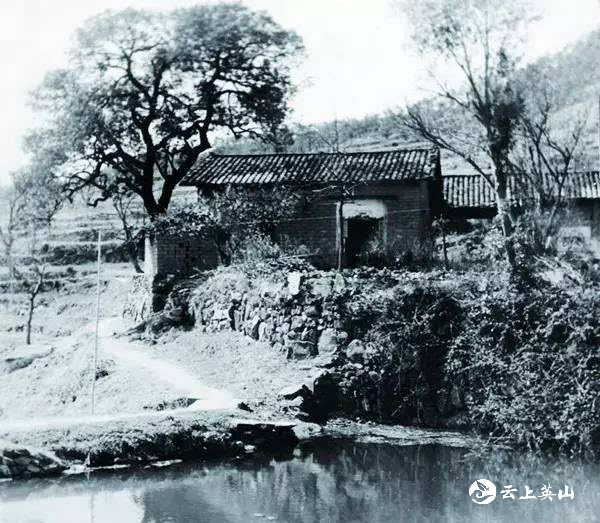

1927年秋英山第一個黨支部“蔡家畈支部”舊址

蕭伯唐在蔡家畈利用“山頭藥店”與平民夜校,培養(yǎng)和吸收20多名積極分子入黨,于1927年夏季成立了英山第一個黨支部(蔡家畈黨支部)、第一個農民協(xié)會、第一支農民武裝(西段人民自衛(wèi)團)。1927年6月,姜鏡堂、蕭伯唐、金仁宣、熊受暄等相互串聯(lián),在萬峰寺開會,成立了中共英山縣特區(qū)委員會,姜鏡堂任書記。縣特區(qū)委機關設在聞家沖,管轄全縣,共有黨員30多人,成為中共中央(上海)直屬黨組織。中共英山特區(qū)委員會成立后,姜鏡堂、金仁宣、蕭伯唐、聞維敬、傅忠、陳衛(wèi)東、姚家芳、章夷白等分別在英山的東、西河的農村開展革命宣傳活動,秘密發(fā)展黨員,陸續(xù)成立黨支部。1927-1929年,英山基層黨組織主要分布在3個區(qū):第一區(qū)楊家坊、程家咀、蔡家山,由姜鏡堂負責;第二區(qū)聞家沖、金家鋪,由金仁宣負責;第三區(qū)蔡家畈、朱家山等地,由蕭伯唐負責。已建黨支部的地區(qū)繼續(xù)發(fā)展新黨員,擴大基層組織,先后建立了蔡家畈黨支部、巖潭河黨支部、聞家沖黨支部、李家河黨支部、江家沖黨支部。蔡家畈與朱家山地區(qū)于1928年初發(fā)展了第二批黨員,5月發(fā)展了第三批黨員,共11人。聞家沖發(fā)展了第二批黨員13人,在新鋪、余家塆、掃帚尖等地成立了新的黨支部。巖潭河、楊家坊地區(qū)黨支部增至3個。原來無黨組織的地區(qū)陸續(xù)建起了黨支部,蔡家畈的蕭緒周到新店組織貧苦農民開會,宣傳革命道理,培養(yǎng)積極分子。易林煥到宋家塝一帶發(fā)展黨組織,由易林煥任黨支部書記。金仁宣、聞維敬到金鋪月明鄉(xiāng)建立了新的黨支部。1928年秋,英山黨組織遍及全縣大部分地區(qū),已有共產黨員200多人。

1929年6月,在中共英山特區(qū)委的基礎上,正式成立了中共英山縣委員會,姜鏡堂任縣委書記。9月,姜鏡堂、熊受暄、段焱華等調往皖西工作,英山縣委改選,由金仁宣任縣委書記,委員有方仕林、賀筱亭、汪伯亭、聞維敬、金佐先、董義奎、傅孝如、段斐然等。縣委轄東河區(qū)、西河區(qū)、城廂區(qū)3個區(qū)委員會。至1929年10月,全縣黨員已發(fā)展到500多人,先后建立了67個黨支部。英山成為皖西黨組織發(fā)展最快的縣之一。

1930年5月,國民黨英山縣自衛(wèi)團勾結浠水、羅田、霍山和太湖等縣的地方武裝,進行鎮(zhèn)壓,中共英山縣委轉移至英霍邊界。經六安中心縣委巡視后,將中共英山縣委改建為中共英山區(qū)委員會,金仁宣任書記。中共英山區(qū)委員會以張家咀為根據(jù)地,復創(chuàng)蘇區(qū),建立了英霍邊區(qū)蘇維埃政府。

中共英山組織成立后,黨的組織活動從未間斷,革命高潮時,就公開活動;革命處于低潮時,就轉入地下活動,始終堅持領導英山人民同反動勢力展開殊死斗爭。

民眾覺醒 農運風起云涌 1926年9月,毛澤東在《國民革命與農民運動》一文中明確指出:“農民問題是國民革命的中心問題,宗法封建地主階級特權,要靠農民從鄉(xiāng)村中奮起打倒。”聞維敬參加毛澤東在武昌舉辦的農民運動講習所的學習,與劉志丹等三人同時經毛澤東介紹加入中國共產黨。英山的共產黨員及進步人士通過各種形式發(fā)動農民,建立農民協(xié)會,開展農民運動。蕭伯唐、姜鏡堂在朱家山以教書為名,被串聯(lián)的農民越來越多,成立了朱家山農民協(xié)會,下設陳家塆、朱家山兩個小組。金仁宣、金佐先組建了金鋪農民協(xié)會,還開了貧民冊子,發(fā)動農民不向地主交租課。西河的三鋪九沖(金家鋪、祠堂鋪、新鋪、聞家沖、林家沖、黃林沖、團練沖、江家沖、宋家沖、樂家沖、金家沖、鄭家沖)都建立了農民協(xié)會。父子嶺、賀家橋等地成立了農民協(xié)會。熊受暄等在南河辦起了關帝廟農民協(xié)會和落寶山農民協(xié)會。至1927年,全縣共有7個區(qū)的64個鄉(xiāng)建立了農民協(xié)會,農協(xié)會員達8020人。姜鏡堂、金仁宣、蕭伯唐、熊受暄等號召農民協(xié)會會員“團結起來,組織起來,打倒土豪劣紳,打倒貪官污吏”。領導和組織農民協(xié)會游行示威,開展革命宣傳活動,激發(fā)貧苦農民的革命熱情,紛紛起來對封建地主開展“抗租、抗糧、抗債、抗稅、抗捐”的斗爭。姜鏡堂組織楊坊一帶農民向地主借糧買谷,幫助農民度荒。蕭伯唐組織貧民互濟會的會員到各地散發(fā)“實行減租、減息”,“反對地主用大斗大秤盤剝農民”等傳單,召集農民協(xié)會、饑民救濟會的農民游行示威,進行抗租斗爭。經過斗爭,朱家山、金鋪一帶的地主嚇得不敢收租,有的地主也收得少些了。通過斗爭,不僅鼓舞農民起來與地主豪紳進行斗爭的勇氣,也使封建地主階級感到危機四伏,惶惶不可終日,增強了共產黨在貧苦農民中的威望。1929年12月30日晚,縣委組織300多人的“一夜光”(即光明的意思)行動,將“打倒土豪劣紳!”“實行抗租抗稅!”“全世界無產階級聯(lián)合起來!”等標語貼遍英山城鄉(xiāng),還貼到霍山、羅田、太湖、蘄春、蘄水等鄰縣邊界。這一舉動對喚醒英山貧苦人民,促進革命形勢的發(fā)展起了巨大作用。這是英山革命史上光榮的一頁。

(來源:英山縣革命老區(qū)發(fā)展史編委會)