第三節(jié) 擴紅建政開辟革命根據(jù)地

——鄂豫皖根據(jù)地的形成與鞏固

革命根據(jù)地的形成 早在1928年,鄂豫皖三省邊區(qū)黨組織建立了聯(lián)系,三省邊界的農(nóng)民運動與武裝斗爭逐漸連成一片。1928年底,鄂東、豫東南與皖西的六安、霍山、英山等縣黨組織進一步加強了聯(lián)系。英山“三二暴動”后,紅軍游擊隊配合紅三十三師、霍山西鎮(zhèn)游擊隊和潛山獨立師打擊團防武裝,乘勝攻克英山縣城,英山縣城獲得了第一次解放。英山縣革命委員會和紅軍游擊指揮部的成立,擴大了赤衛(wèi)隊,增強了革命領(lǐng)導(dǎo)力量和武裝力量,深入發(fā)動群眾參加革命,領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)民,打擊土豪劣紳,分配土地,全縣革命運動迅速發(fā)展,從而形成了英山城郊、金家鋪、瓦寺前、雷家店等赤區(qū)。在英山縣東北部開辟了一塊縱70里、橫50里與霍山蘇區(qū)相毗連的紅色區(qū)域,與皖西蘇區(qū)有34個縣級政權(quán)、10多個區(qū)級政權(quán)、百多個鄉(xiāng)級政權(quán)連成一體。

1930年2月,中央決定成立鄂豫皖邊特委, 組建中國工農(nóng)紅軍第一軍。中央軍委主席周恩來指出,鄂豫皖三省交界地區(qū),戰(zhàn)略地位很重要,要建立起鞏固的革命根據(jù)地。2月25日,中共中央發(fā)給湖北省委、河南省委和六安中心縣委的指示信,決定將安徽省的英山、六安、霍山、霍邱、穎上、壽縣、合肥,湖北的黃安、黃陂、孝感、羅田(后又增加應(yīng)山、安陸),河南省的商城、光山、固始、潢川、息縣(后增羅山)等縣劃為鄂豫皖邊特別區(qū)。6月下旬,在光山縣召開鄂豫皖邊區(qū)第一屆工農(nóng)兵代表大會,成立鄂豫皖邊區(qū)蘇維埃政府,選舉甘元景為主席,皮定均(開國將軍)任英山兒童團團長。

中共鄂豫皖邊特委、蘇維埃政府和紅一軍相繼成立,實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)志著鄂豫皖革命根據(jù)地的正式形成。從而把分散割據(jù)的3塊根據(jù)地(鄂東北、豫東南、皖西)的革命力量統(tǒng)一起來,成為當(dāng)時全國六大根據(jù)地之一,僅次于中央蘇區(qū)的全國第二大蘇區(qū)。它一方面可以控制平漢鐵路,一面可以截據(jù)長江交通,有直接威逼武漢進而與全國紅色區(qū)域打成一片的前途。從此,鄂豫皖邊區(qū)的革命斗爭進入了新的發(fā)展階段。至1932年6月,鄂豫皖根據(jù)地和紅軍都有很大發(fā)展。革命根據(jù)地面積達4萬平方公里,人口約350萬人。形成了以英山為中心的大片蘇區(qū),擁有了英山、黃安、商城等6座縣城,建立了英山、黃安、六安、舒城等6個縣革命政權(quán),從而形成了鄂豫皖革命根據(jù)地發(fā)展的鼎盛時期。

紅山中心縣委成立 1931年8月,紅四軍攻克英山縣城后,為恢復(fù)、鞏固和發(fā)展革命根據(jù)地,皖西北特委決定將中共英潛工委改建為中共英山中心縣委,由王效亭任書記,委員有段斐然、聞維敬、段威、段元度、汪伯亭、黃伯熙、梅筱山、姜小梅、儲余、漆德續(xù)(女)等。中心縣委駐英山縣城。8月26日,第一屆工農(nóng)兵代表大會決定將英山縣改為紅山縣,中共英山中心縣委更名為中共紅山中心縣委。中心縣委管轄英山、太湖、宿松、潛山、羅田、蘄水、蘄春、黃梅、廣濟9縣。直轄8個區(qū)級黨組織,其中英山境內(nèi)5個區(qū)委,共39個黨支部,另有蘄春大同區(qū)委、太湖北中區(qū)委、羅田邊區(qū)區(qū)委。紅山中心縣委組建了紅山蘇區(qū)革命武裝,即中央獨立第一師第五團(又稱英山紅五團)、赤衛(wèi)軍(由赤衛(wèi)隊更名)、紅軍南下先遣隊、紅山警衛(wèi)團(3個營千余人)、紅山縣獨立十三團、紅山縣游擊師補充團(后編入紅四軍)。這些人民武裝組織,為保衛(wèi)蘇維埃政權(quán)、打土豪及后來掩護紅軍突圍、打擊國民黨地方武裝、補充主力紅軍兵員發(fā)揮了重要作用。

紅山中心縣委與紅山縣蘇維埃政府為支持紅軍,還組建了紅山縣(紅軍)兵工廠(鴨掌樹張清和住宅)、紅山縣(紅軍)醫(yī)院(原陶家塆)、紅山縣(紅軍)被服廠(由縣城遷往賀家橋饒彩成新屋,后與兵工廠同廠房)。紅山兵工廠有3臺機床、10多臺爐子,工人由30人增至90余人,能修理步槍、機槍、手槍,造土炮,日產(chǎn)步槍子彈120排(每排5發(fā))、刀矛20-40把,修理機槍10余支。共生產(chǎn)快槍1300余支、子彈26000多排、手榴彈48000顆,修理快槍5000多支。紅軍醫(yī)院有病房30多間、200多張床位,住院病人常有百余人,多時達二三百人。有醫(yī)生4名,護士7名。紅山被服廠有縫紉機8臺,生產(chǎn)軍裝、被子、綁腿、子彈袋、米袋等。為紅軍后勤供給和醫(yī)治傷病員提供了堅實的后勤保障。

1931年8月26日的紅山中心縣委舊址

英山紅色政權(quán)存在時間長達一年零兩個月,成為皖西和鄂東南的大后方、鄂皖邊區(qū)革命中心,是鄂豫皖革命根據(jù)地最盛時期擁有的6座縣城之一。

蘇維埃政權(quán)的建立 黨組織把建立由工農(nóng)兵自己來管理自己事務(wù)的政權(quán)組織形式蘇維埃,即工農(nóng)兵代表大會當(dāng)作自己的中心任務(wù)。皖西北地區(qū)多數(shù)地方先建立臨時行使政權(quán)職能的革命委員會,而后再正式成立蘇維埃政府,英山、六安、潛山、霍邱4縣均采取這一過渡形式。

1931年8月,紅四軍殲滅張漢泉部,第五次解放了英山縣城。英山中心縣委立即張貼布告,散發(fā)傳單,號召群眾組織起來,準(zhǔn)備建立蘇維埃,實行土地分配。同時,中共英山中心縣委書記王效亭主持召開全體縣委委員與紅四軍的聯(lián)席會議,紅四軍許繼慎、熊受暄、王鄂峰等列席會議。會議主要討論籌備召開英山第一屆工農(nóng)兵代表大會有關(guān)事宜。會后,紅四軍組織了宣傳工作隊,開展大規(guī)模的宣傳活動。英山石頭咀青婦會主任汪榮華(后為劉伯承夫人),先后到楊柳灣、傅家坊、瓦寺前等地開展宣傳發(fā)動,在瓦寺前工作期間,住紅四區(qū)政府段氏府。

8月26日,英山中心縣委在城關(guān)召開第一屆工農(nóng)兵代表大會,到會工人、農(nóng)民與軍隊代表300余人,直屬中心縣委領(lǐng)導(dǎo)的各縣也分別派代表參會。大會聽取了王效亭代表中心縣委所作的目前形勢與任務(wù)的政治報告;討論并通過了決議案,頒布了勞動、土地、婚姻及經(jīng)濟、文化、教育等法令;大會決定將英山縣改為紅山縣;選舉段威為紅山蘇維埃政府主席,成立紅山蘇維埃政府。其組成人員有:秘書儲余、審判處長陳衛(wèi)東、糧食主任委員段元度、經(jīng)濟主任委員汪少懷、土地主任委員姜克東、文化主任委員梅筱山、政治保衛(wèi)局長陳善文、交通局長徐永升、稅務(wù)局長傅軒、紅山警衛(wèi)團團長吳知遠。

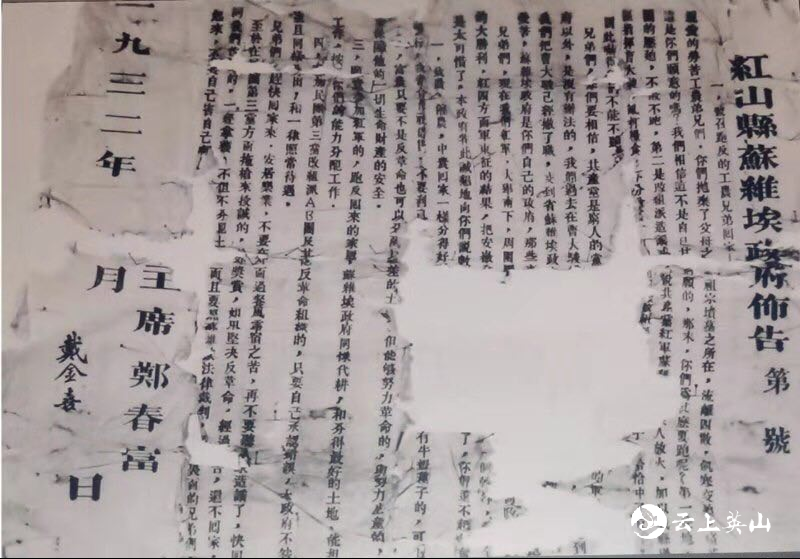

1932年發(fā)布的紅山縣蘇維埃政府布告

會議結(jié)束后,蘇維埃政府出示布告。各邊縣代表回到本地后,組織宣傳隊進行廣泛宣傳,鼓舞群眾,奮起反抗國民黨的壓迫剝削;擁護共產(chǎn)黨、擁護工農(nóng)紅軍、組織工農(nóng)當(dāng)家作主人。英山境內(nèi)設(shè)5區(qū)39鄉(xiāng),各區(qū)、鄉(xiāng)相繼召開工農(nóng)兵代表大會,成立鄉(xiāng)蘇維埃。各級蘇維埃在動員群眾、建立人民武裝、保衛(wèi)蘇區(qū)、開辟根據(jù)地等方面發(fā)揮了不可低估的作用。如發(fā)動群眾參加支前工作,打仗時,就紛紛組成擔(dān)架隊、運輸隊,幫助紅軍運送彈藥、救護傷病員等。還組成擁軍委員會,方炳炎任紅山擁護紅軍委員會會長,到鄉(xiāng)下收集日用物資送到獨立十三團團部。蘇區(qū)的革命群眾團體(總工會、青年團、婦女協(xié)會、童子團、貧民團、互濟會)成為黨團結(jié)廣大群眾的紐帶,使廣大人民群眾團結(jié)在黨的周圍,萬眾一心地為支援革命戰(zhàn)爭、建設(shè)蘇區(qū)而斗爭。

根據(jù)地的武裝斗爭 英山自融入鄂豫皖革命根據(jù)地起,黨組織發(fā)動貧苦人民在主力紅軍的支持下,開展武裝斗爭,為鞏固革命根據(jù)地作出了重要貢獻。

紅軍五次攻克英山縣城 1930年4月,紅三十三師師長徐百川率部在英山紅軍游擊隊、潛山游擊師、霍山西鎮(zhèn)游擊隊配合下,擴大游擊范圍,開辟新區(qū)。由西界嶺抵英山張家咀,沿途擊潰團防武裝,乘勝攻克英山縣城,4月8日,英山縣城第一次獲得解放。

金家鋪曾是英山農(nóng)民起義的中心區(qū),國民黨韓杰第一團盤踞此地,當(dāng)?shù)厝嗣癯员M了苦頭。1930年7月,英山紅軍游擊隊配合許繼慎率的紅一軍殲滅國民黨駐金家鋪的韓杰第一團,取得“金家鋪大捷”。全殲韓部1個主力團,打死打傷團長以下200余人,俘敵800余人,繳獲長短槍1100余支、子彈20余萬發(fā)、手榴彈1000余顆及大批軍需品和8箱銀元。7月12日,韓部守城殘兵星夜逃跑,英山縣城第二次獲得解放。

1930年9月,紅軍為了保存實力,決定突破團防武裝的包圍,英山紅五團主力準(zhǔn)備撤出英山,與霍山紅一師會合。當(dāng)時,隨紅五團撤離的還有赤區(qū)工作的干部和男女老幼千余人的逃難團。待紅五團撤至石頭咀,遇敵四面包圍,阻止了紅軍退路。第三天,王鶚峰、查之清率領(lǐng)的紅八軍四、五縱隊千余人,為會合皖西的革命武裝,由蘄春入英山境內(nèi),抵石頭咀時,與英山紅五團(紅軍中央獨立師第一師第五團,由英山游擊隊一部與蘄春何家鋪游擊隊合編而成)、紅軍游擊隊,一舉擊潰川軍郭汝棟、皮宗榮部,突破團防武裝對英山的包圍。斃敵40余人,俘敵250余人,繳獲長短槍500余支。保衛(wèi)和鞏固了赤區(qū)。紅軍乘勝第三次收復(fù)英山縣城。

1931年2月,紅一軍得知國民黨軍潘善齋勾結(jié)周圍各縣團防武裝對英山紅軍四面圍攻,決定首先攻打潘善齋部。此時,英山縣城由潘部潘守山為團長,有千余人駐守在城內(nèi),企圖死守英山。紅一軍第三師在師長蕭方率領(lǐng)下,經(jīng)八九個小時的戰(zhàn)斗,殲滅國民黨駐英山縣城的潘守山部。擊斃團長潘守山等11人,俘敵千余名,繳獲長短槍2000余支、迫擊炮1門及大批彈藥。紅軍第四次收復(fù)英山縣城,蘇區(qū)不斷擴大和鞏固。

1931年8月1日,英山縣城有國民黨的武裝共2000多兵力,憑城墻、護城河、鐵絲網(wǎng)等堅固工事固守。紅四軍由軍長徐向前、政治委員曾中生率領(lǐng)十、十一、十二師攻打國民黨駐英山張漢泉部。此役生俘團長張漢泉、國民黨縣支部軍事委員李凌云、縣長黃典文,全殲守敵1800余人,繳獲機槍18挺、迫擊炮4門、長短槍1500余支。張漢泉吹噓10萬紅軍打不進英山縣城,以自己被活捉、部隊?wèi)K敗而告終。英山縣城第五次獲得解放。

紅二十七軍在金家鋪成立 1932年9月底,第四次反圍剿失利,紅四方面軍主力撤離皖西北根據(jù)地,重返鄂東途中,中央分局致信皖西北區(qū)委書記郭述申,確定由他組建中共鄂皖工作委員會,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)鄂皖邊區(qū)的斗爭。當(dāng)時,留在皖西北地區(qū)的武裝力量約4500多人,在英山金家鋪地區(qū)還有兩萬多名“避難團”人員,其中女同志有二三千人。此時,在皖西北地區(qū)有國民黨8個整編師又兩個獨立旅,加上地方反動民團,人數(shù)多于紅軍十余倍,四面包圍紅軍。在國民黨團團圍堵,妄圖徹底消滅留在皖西北地區(qū)的紅軍,摧毀革命根據(jù)地的險惡形勢下,1932年10月1日,中共皖西北地委書記郭述申在英山縣土門潭召開會議。會議根據(jù)中央分局的指示,決定成立中共鄂皖工委,由郭述申任書記,統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)鄂皖邊區(qū)軍隊和地方工作。同時,決定整編部隊,成立中國工農(nóng)紅軍第二十七軍,軍長劉士奇,政治委員郭述申(兼),副軍長吳寶才,政治部主任江求順,轄七十九、八十一兩個師。七十九師師長徐海東,政治委員王建南;八十一師由軍部兼師部,全軍4500人。英山保衛(wèi)連編入七十九師第三團,英山獨立十三團(原游擊隊警衛(wèi)團的改稱)改編為八十一師第二團。10月2日,在金家鋪河灘成立紅二十七軍(亦稱東路軍)并制定了行動方針:從內(nèi)線轉(zhuǎn)向外線,向東(英山、太湖)行動,避開國民黨鋒芒,尋機打擊薄弱之?dāng)常4孀约毫α浚岳^續(xù)堅持鄂皖邊區(qū)的斗爭。

鄂皖工委及其領(lǐng)導(dǎo)的紅二十七軍在近兩個月的時間里,由英山縣金鋪出發(fā),經(jīng)太湖、蘄春、宿松、潛山、桐城、霍山、羅田、商城、光山等10余縣的廣大地區(qū),全軍勝利突圍。共行程3000多里,經(jīng)歷大小戰(zhàn)斗10多次,多次擊潰國民黨的圍追堵截,牽制了國民黨5個整編師以上的兵力,掩護了紅四方面軍主力的南征,斃、傷、俘敵近4000人,從而減輕了根據(jù)地所承受的壓力。東線轉(zhuǎn)移,保存了約3000人的武裝力量,并在戰(zhàn)斗中提高了戰(zhàn)斗力。為后來紅二十五軍的發(fā)展壯大輸送了力量,為紅二十八軍的組建打下了基礎(chǔ)。同時,保護了一大批地方干部、黨團員、群眾和紅軍傷病員安全轉(zhuǎn)移,為后來皖西北根據(jù)地的恢復(fù)和發(fā)展做出了貢獻。

紅二十五軍恢復(fù)陶家河根據(jù)地 1934年9月3日晚,紅二十五軍(1934年4月16日,紅二十五軍第二次入皖與紅二十八軍在商城豹子巖會合,將二十五軍與二十八軍合編為紅二十五軍,軍長徐海東,政治委員吳煥先。全軍轄兩個師,共3000多人。)由英山縣楊柳灣出發(fā),4日晚神速地攻占太湖縣城。在突襲太湖縣后,紅二十五軍在研究下步行動方案時,認為英山的陶家河地形與群眾基礎(chǔ)均有利于紅軍活動,遂決定以陶家河為中心恢復(fù)老區(qū)和根據(jù)地,9月16日轉(zhuǎn)移至陶家河。紅二十五軍在陶家河一面練兵,一面組織發(fā)動群眾打土豪,搞土改。經(jīng)過一個多月,恢復(fù)了縱橫30多里的游擊根據(jù)地,建立了中共陶家河區(qū)委和兩個鄉(xiāng)政權(quán)。先后鎮(zhèn)壓了一批反動分子,沒收地主劣紳的糧食、農(nóng)具等財物分給貧苦農(nóng)民,擴大了共產(chǎn)黨和紅軍的影響。為后來紅二十八軍在這塊土地上堅持三年游擊戰(zhàn)爭創(chuàng)造了條件。10月9日,中共鄂豫皖省委在陶家河召開了常委擴大會議,通過了《為完全粉碎第五次“圍剿”而斗爭的決議》。會后,發(fā)布了《告勞苦群眾書》,號召廣大軍民為粉碎國民黨的第五次“圍剿”而繼續(xù)奮戰(zhàn)。

陶家河紅二十五軍軍部舊址

紅二十五軍攻克太湖縣,進駐陶家河地區(qū),恢復(fù)了游擊根據(jù)地,鼓舞了群眾,振奮了軍心,同時也使國民黨惶恐不安,蔣介石集中16個團兵力向陶家河“圍剿”。10月28日,一場“圍剿”與“反圍剿”的戰(zhàn)斗在牛背脊骨打響。徐海東、吳煥先率紅二十五軍占據(jù)陶家河高地牛背脊骨,處居高臨下戰(zhàn)勢。國民黨軍三路包圍牛背脊骨,蔣介石命上官云相四十七師、郝夢麟五十四師,總兵力16個團,按地勢分三路向陶家河牛背脊骨“進剿”。一路從牛背脊骨西北的天寶沖進攻;一路從正西南尚家山經(jīng)七里溝猛撲;一路從南面的鷹咀石、牛形塆,妄圖合圍全殲紅二十五軍。紅二十五軍據(jù)險扼守,經(jīng)過兩天激戰(zhàn),國民黨軍傷亡慘重,電請空軍支援。第三天,國民黨軍在飛機掩護下發(fā)起進攻,紅二十五軍傷亡280余人。與此同時,國民黨軍又從霍山調(diào)兵增援。為保存實力,紅二十五軍主力跳出國民黨的包圍圈,撤離陶家河。

英山縣陶家河成為“中國工農(nóng)紅軍長征路線示意圖”中鄂豫皖革命根據(jù)地唯一地標(biāo)

11月中旬,中央軍委派程子華到光山縣向鄂豫皖省委傳達中央軍委副主席周恩來的指示:“紅軍主力要作戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移,去建立新的根據(jù)地。這樣,部隊就能發(fā)展,同時也就能把國民黨軍主力引走,減輕鄂豫皖根據(jù)地壓力……”決定紅二十五軍實行東線轉(zhuǎn)移。紅二十五軍整編為4個團,共2980人,組成“中國工農(nóng)紅軍北上抗日第二先遣隊”,開始長征。紅二十五軍最先到達陜北,為黨中央和中央紅軍入陜奠定基礎(chǔ)。由此,在中國工農(nóng)紅軍長征路線示意圖上陶家河成為鄂豫皖革命根據(jù)地的唯一紅色地標(biāo)。

紅二十八軍堅持三年游擊戰(zhàn)爭 1935年2月3日,高敬亭根據(jù)省委的指示,決定以紅二十五軍所留余部重組紅二十八軍,在英山、潛山、霍山、太湖4縣邊區(qū)建立以鷂落坪為中心的游擊根據(jù)地,開展游擊戰(zhàn)爭。

2月26日,紅二十八軍轉(zhuǎn)戰(zhàn)皖西,高敬亭在舒城白果樹召開會議,決定成立皖西特委,由徐成基任書記,并組建二四六團。紅二十八軍粉碎了國民黨的三個月“清剿”,開辟了英山、舒城、霍山、潛山、太湖邊區(qū)游擊根據(jù)地。

4月,高敬亭在太湖李杜店召開軍事整編會議,決定留下一部分部隊在英山、太湖、霍山、岳西邊區(qū)堅持游擊斗爭,打擊國民黨的地方反動勢力。

1935年4月,紅二十八軍經(jīng)過幾個月的努力,建立了幾塊游擊根據(jù)地,使英、舒、霍、岳游擊根據(jù)地與皖西北游擊區(qū)連成一片。10月,林維先掩護高敬亭向英山轉(zhuǎn)移時,先后在英山的陶家河、土門河、朱家坳等地同國民黨部接觸,給敵以大量殺傷。

1936年9月,經(jīng)過艱苦轉(zhuǎn)移,各路游擊隊到達預(yù)定地點鷂落坪。高敬亭在英山縣桃花沖召開了中共皖西特委會議,總結(jié)紅二十八軍的游擊戰(zhàn)經(jīng)驗,并決定將中共皖西特委改建為中共皖鄂邊特委,何耀榜任書記。新的特委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)英山、舒城、桐城、望江、潛山、太湖、岳西、宿松、霍山、羅田、蘄春、黃梅、廣濟10余縣工作。皖鄂邊特委成立后,紅二十八軍的后方醫(yī)院設(shè)在英山桃花沖。

在三年游擊戰(zhàn)爭期間,紅二十八軍組建10支便衣隊共150余人。便衣一分隊(中心便衣隊)的隊長陳彩林(1904-1937年,英山槐樹坪人),三年游擊戰(zhàn)爭期間,戰(zhàn)斗在英山、太湖、霍山、潛山邊區(qū)的鄉(xiāng)村里,建立起方圓50多里的游擊根據(jù)地,利用深山老林在黃茅尖辦起了紅軍醫(yī)院,在龍王尖辦起了紅軍被服廠,在磨刀坪辦起了紅軍小學(xué),在黃泥凸開辦了紅軍商店,團結(jié)和依靠人民群眾支持紅軍。這支便衣隊處處顯露威力,使國民黨地方武裝聞風(fēng)喪膽,英勇形象深深嵌在人民心中。

(來源:英山縣革命老區(qū)發(fā)展史編委會)